2023年9月30日

会場: 旧門谷小学校(愛知)

撮影: 先間康博

Long Road, Wrong Move

制作: 2023年

展覧会: そこに山があるという嘘/ART in 鳳来寺山ろく/旧門谷小学校(愛知)

撮影:早川純一、鈴木孝幸

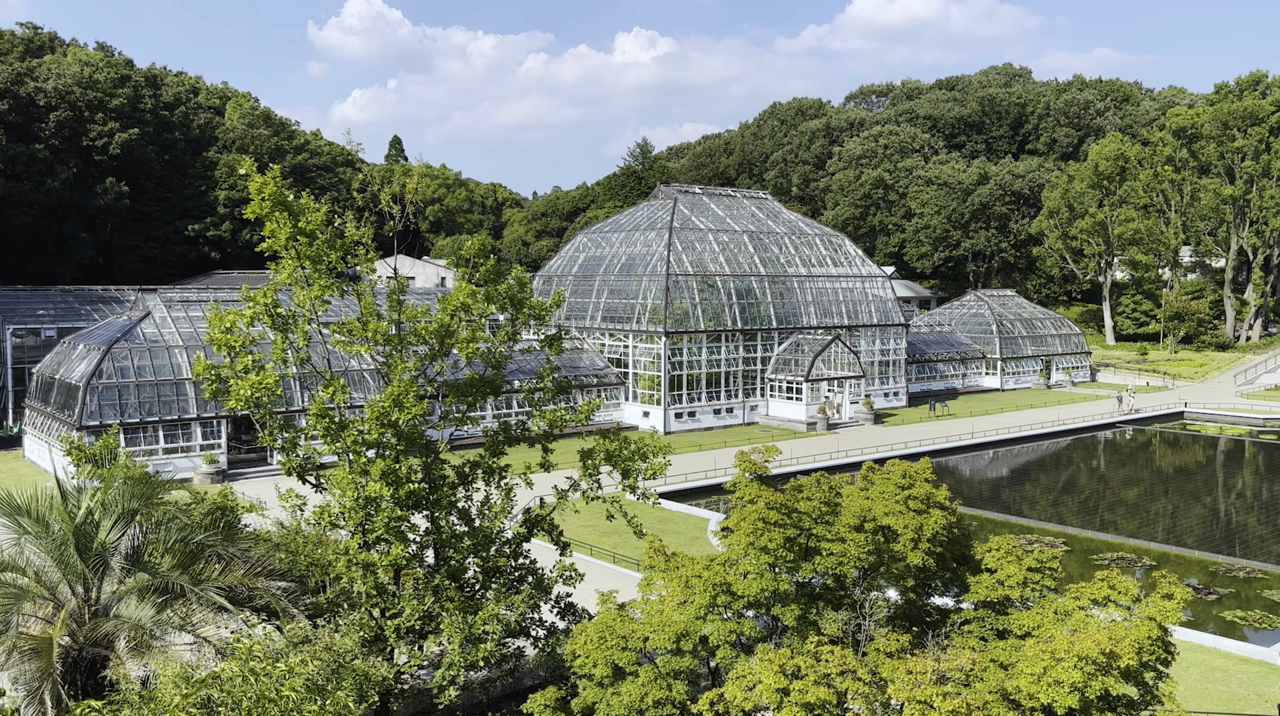

日頃ランチルームとして使われる部屋には、ベージュの敷物、この地域の地質図[設楽盆地地質略図, 林唯一, 鳳来寺山自然科学博物館蔵]をプリントした枕、バクの好物のマテバシイ、ネズミモチ、ヤマモモの苗木、鉢に隠したスピーカーを配置し、まどろみを誘うような音(《somnilogue and ancient tapir, a version for installation of Yuka Yamato》 制作:佐藤実 -m/s)を流す。観客は寝転んで、くつろぎながら映像作品を見る。

映像作品は、この地域で国内では珍しいバクの化石が見つかったことから、博物館や動植物園、研究者への取材をもとに、古生物のバクから現代のバクまでの「移動」の変遷を辿るもの。それを見た観客は、枕や苗木、ケージの意味や関連性に気づき、鳳来寺山をはじめとした、周辺の自然に対する新しい見え方を獲得していく。

グラウンドには、車輪のついたケージの作品を展示。室内から見える位置にある。

緑色に塗装されたこのケージは、動物の輸送箱、箱罠の構造を模した車輪と柵の扉がついた作りになっている(w1170Xd2320Xh1730~2740mm)。

扉の高さは段階的に変えられ、取り外しも可能。展示初日の朝、グラウンドでケージを移動させ、地面に轍をつくった。

Long Road, Wrong Move

制作: 2023年

16:9, Stereo Sound, colour, 28’54”

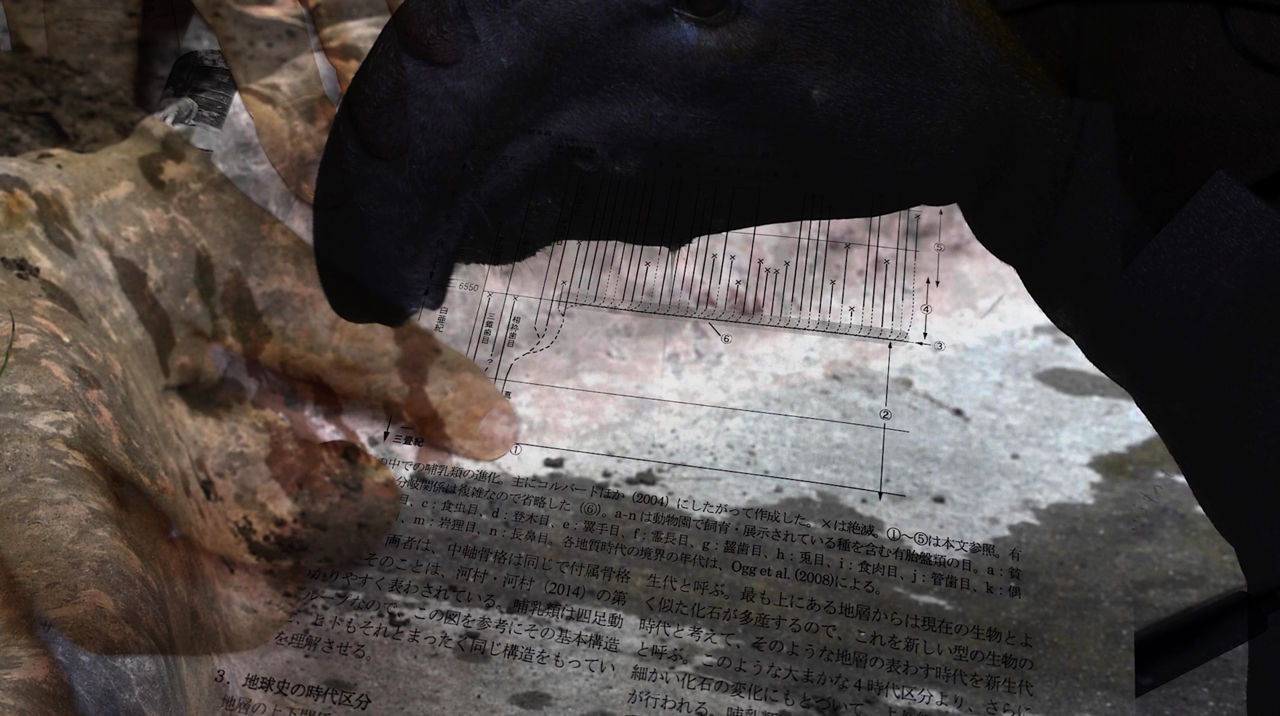

この作品は、「取材者Yの移動」「ヒトが移動させる自然」「地球史上のバクの移動」「木の葉をほおばり、沼地をすすむ」「バクのおひっこし」の5つのチャプターからなる。国内では珍しいバクの化石を起点とし、博物館や動植物園、研究者などへの取材をもとに、古生物のバクから現代のバクまでの「移動」の変遷を辿りながら、現代の人間の移動についても言及するものである。

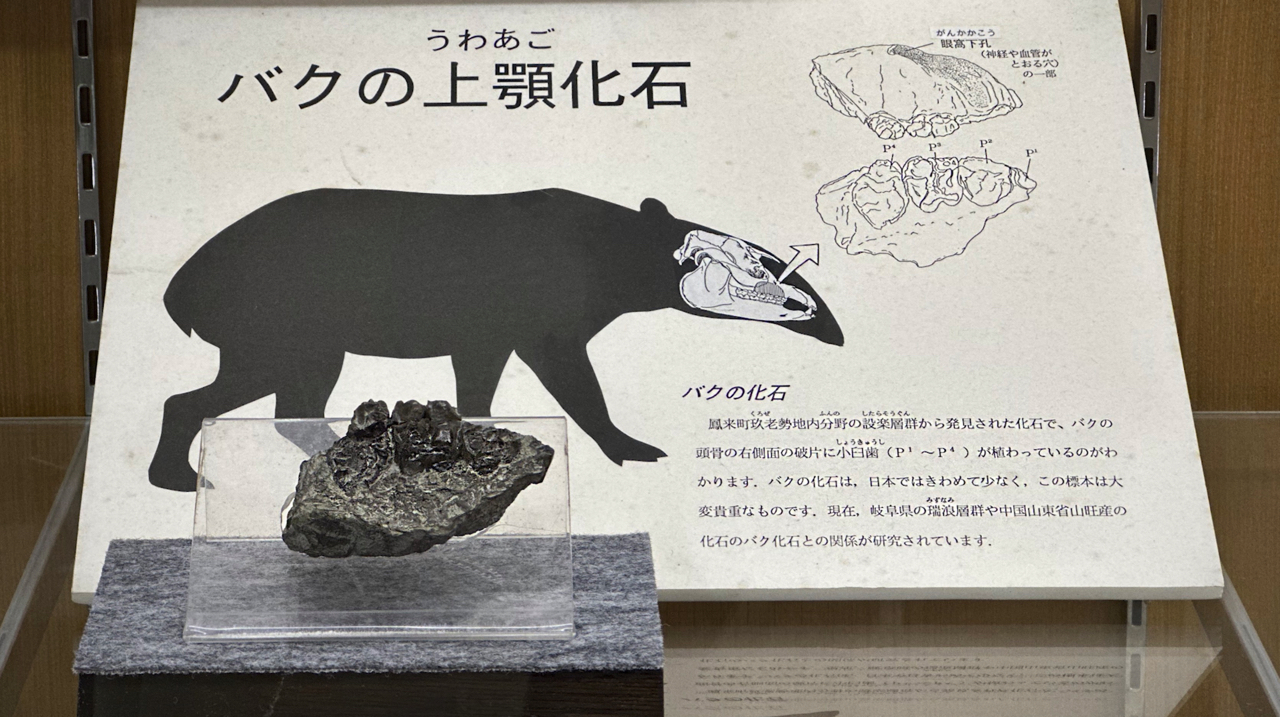

愛知県新城市にある鳳来寺山自然科学博物館には、1600万年前のバクの上あご化石が展示されている。乾き、角がとれ、手のひらにのるほどの小さな存在の断片。この映像作品は、その断片への肉づけによって、バクとの出会いを試みることだといえる。

それは企みから頓挫している。かれらの肉は失われ、時間を遡る道はない。博物館を出発した私の移動はすべて迂回路となる。しかし、その途上で知るのは、かれらが現代にいたるまでにさまざまな移動を重ねてきたことだった。迂回路を撚り合わせる。かれらの歯、足、食べ物、すみかの森と、その体をこえて肉づけがなされる。肉には、この土地に広がっていたかつての自然が含まれ、ずっと遅れてやってきた人間のふるまいも無関係ではない。

協力(敬称略):

加藤貞亨(鳳来寺山自然科学博物館)、

河村善也(愛知教育大学名誉教授、大阪市立自然史博物館外来研究員)、

白石陽. 會田麗. 桜井利花(東武動物公園)、

静岡市立日本平動物園、早川純一

人差し指として

制作: 2023年

筆、銀糸、その日の天候によって開け閉めされる掃き出し窓

展覧会: そこに山があるという嘘/ART in 鳳来寺山ろく/旧門谷小学校(愛知)

撮影:早川純一

Cane Project

2013年〜

cane projectは大和が2013年から取り組んでいるプロジェクトである。

2010年に大和は、絵画を探る道具である筆を、世界を探る杖に見立てた作品をつくった。そして2013年に、山道で杖をつく一人の女性との出会いをきっかけに、現実で使われている杖の撮影を始めた。以来、様々な土地で使われている(いた)杖とまわりの風景を写真におさめており、その数は現在で400本を超える。訪れた場所を丹念に歩き、杖を持った人に頼んだり、紹介してもらったりして、個人が所有するものを撮ることが多いが、地域の博物館や資料館などで所蔵されているものを撮ることもある。 また、これらの杖や杖の持ち主との出会いや、古代からある杖の歴史のリサーチを通して、インスタレーションやパフォーマンス作品、ワークショップへの展開もしている。

—

「病む人は、病いを物語へと転じることによって、運命を経験へと変換する。身体を他の人々から引き離す病気が、物語の中では、互いに共有された傷つきやすさの中で身体を結び付ける苦しみの絆となる」

『傷ついた物語の語り手――身体・病・倫理』アーサー・フランク

2013年、山道で、一人の杖をつく女性との出会いをきっかけに、杖の撮影を始めた。

撮影は大きく二つに分けられる。ひとつは、町を歩き直接頼んだり、紹介してもらったりして、個人が所有する杖を撮影するというもの、もうひとつは、博物館などで所蔵されているものを撮るというものだ。様々な経緯をもつ杖とまわりの風景を写真に収めてきたが、カメラの前で杖が立つという奇妙な一瞬、その場の雰囲気がいつもふっと和らぎ、ほぼその場かぎりとなる人との出会いを、少しあたたかなものにする。

量や長さや力で、身体の価値を測ろうとするならば、ひとは他人と引き離され続ける。

しかし、誰もが柔らかく傷つきやすい身体を、地面に立たせ、毎日を生きている。

写真の中で一本の杖が、重力も、ひとを支えるための道具という機能も、忘れたかのように立っている。

それは誰のものでもなく、誰のものでもある。その前に立つ柔らかな身体の数だけ、その柄(え)は何度も差し出される。

—

お持ちの杖の写真を撮らせてくださる方を募集しています。お心当たりの方は、タイトルを「Cane Projectの件」として、ぜひお気軽にメールでお問い合わせください。

Cane Project that Yamato has been working on since 2013. In 2010, Yamato created a work in which a brush, a tool for exploring painting, was used as a walking stick to explore the world. Then, in 2013, after an encounter with a woman using a cane on a mountain path, she began photographing canes used in reality. Since then, he has been photographing walking sticks used in various places and the scenery around them, and the number of sticks he has photographed now exceeds 400. He carefully walks around the places he visits and asks or is introduced to people who have canes, and often takes pictures of canes owned by individuals, but sometimes he takes pictures of canes owned by local museums or archives.

Through encounters with the owners of these canes and walking sticks, and through research into the history of walking sticks since ancient times, I also develop them into installations, performance pieces, and workshops.

I am looking for people who are willing to let me take photos of their canes.

If you know of anyone who might be interested, please feel free to send me an email with the title “Cane Project”.

▼ PDF /Click to open PDF

CALLING

制作: 2023年

ラムダプリント

世界人権宣言の起草者の一人であったエレノア・ローズヴェルトをはじめとして、女性や子供たちが、宣言の印刷された巨大なポスターを広げて読む写真が、国連のフォトデータベースには多数残っている。彼らは自分で読むというよりも、その写真を見る人に向けて宣言を広げている。私もそれに倣い、複製したポスターをもって、様々な人が集う繁華街の中の公園で広げる。

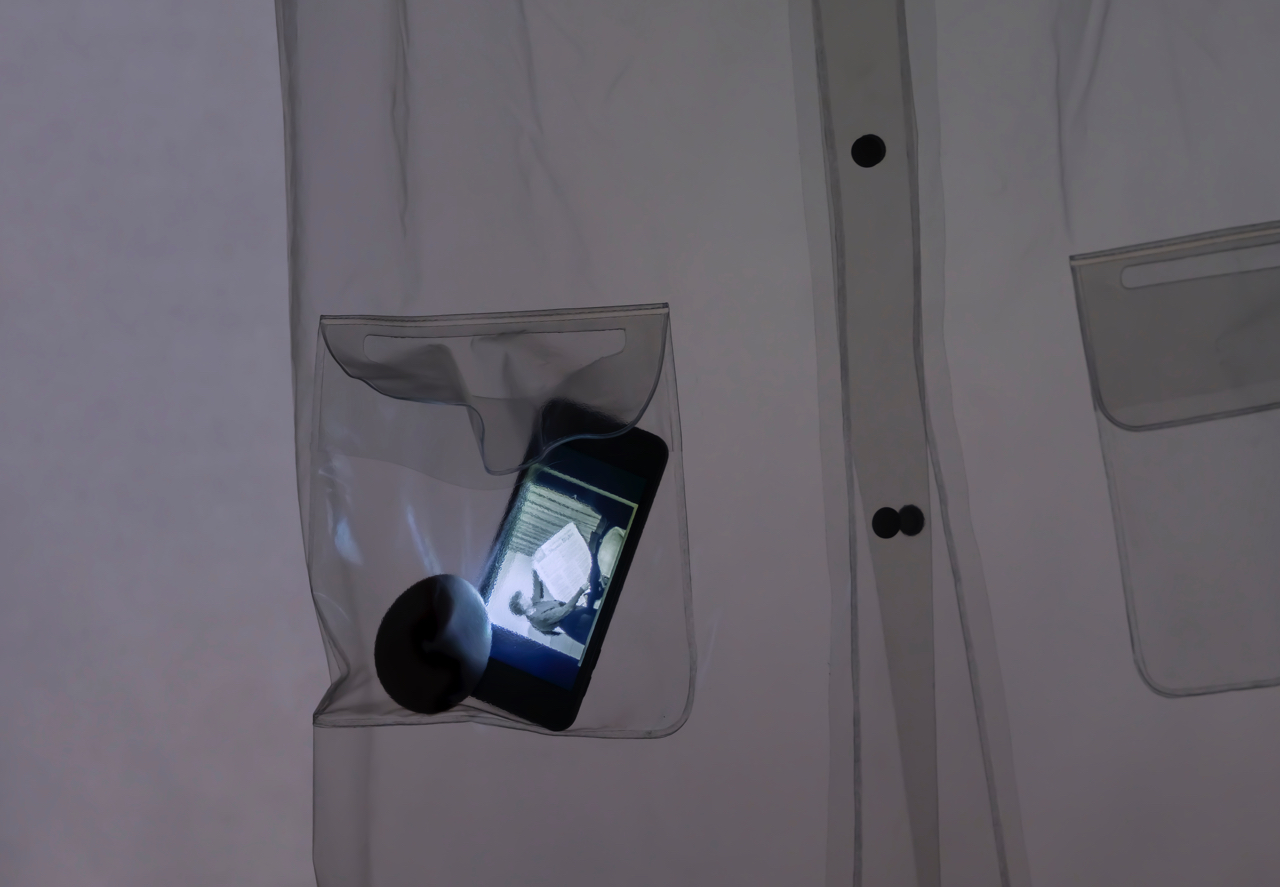

CALLING (in a pocket)

CALLING (on a bed)

CALLING (at the park)

egg::echo::everyone

制作: 2023年

会場: Gallery HAM(愛知)

撮影 早川純一

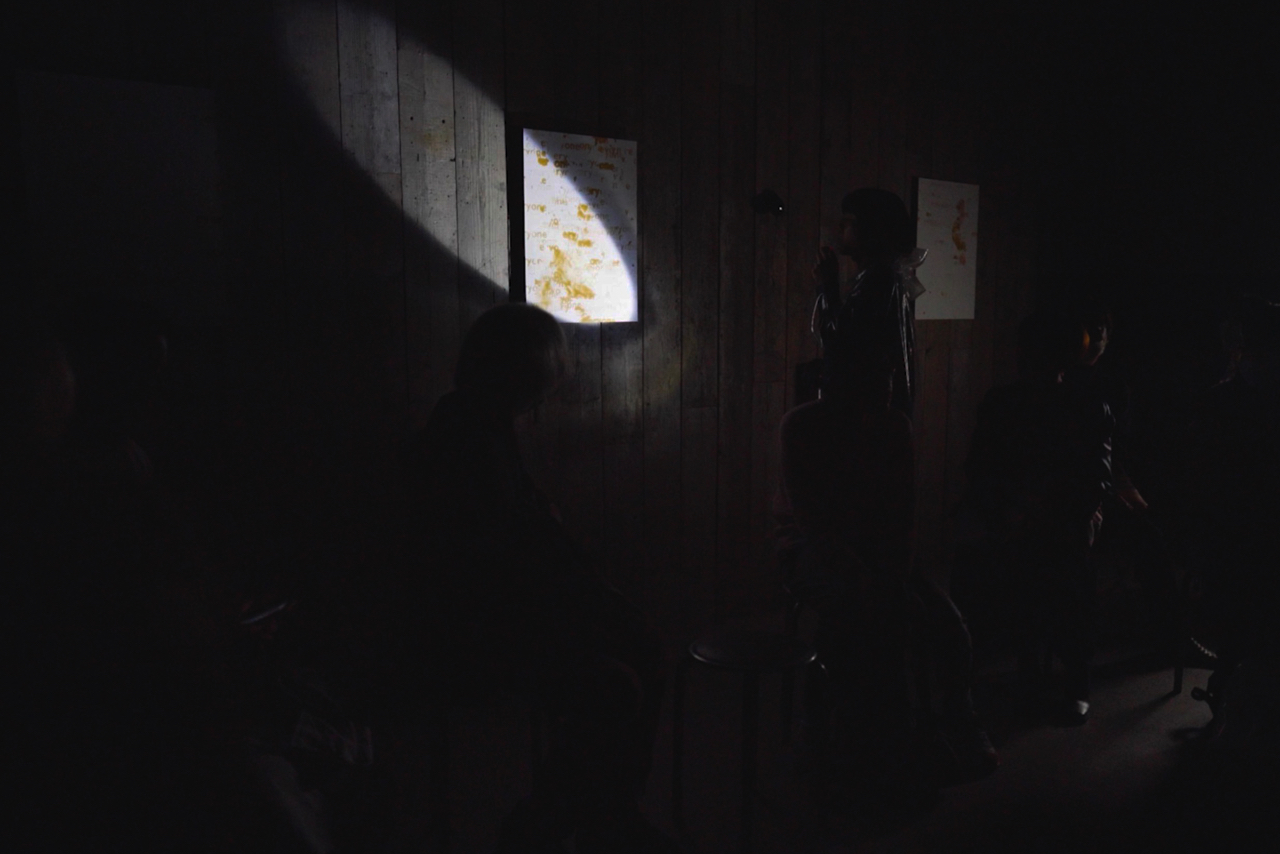

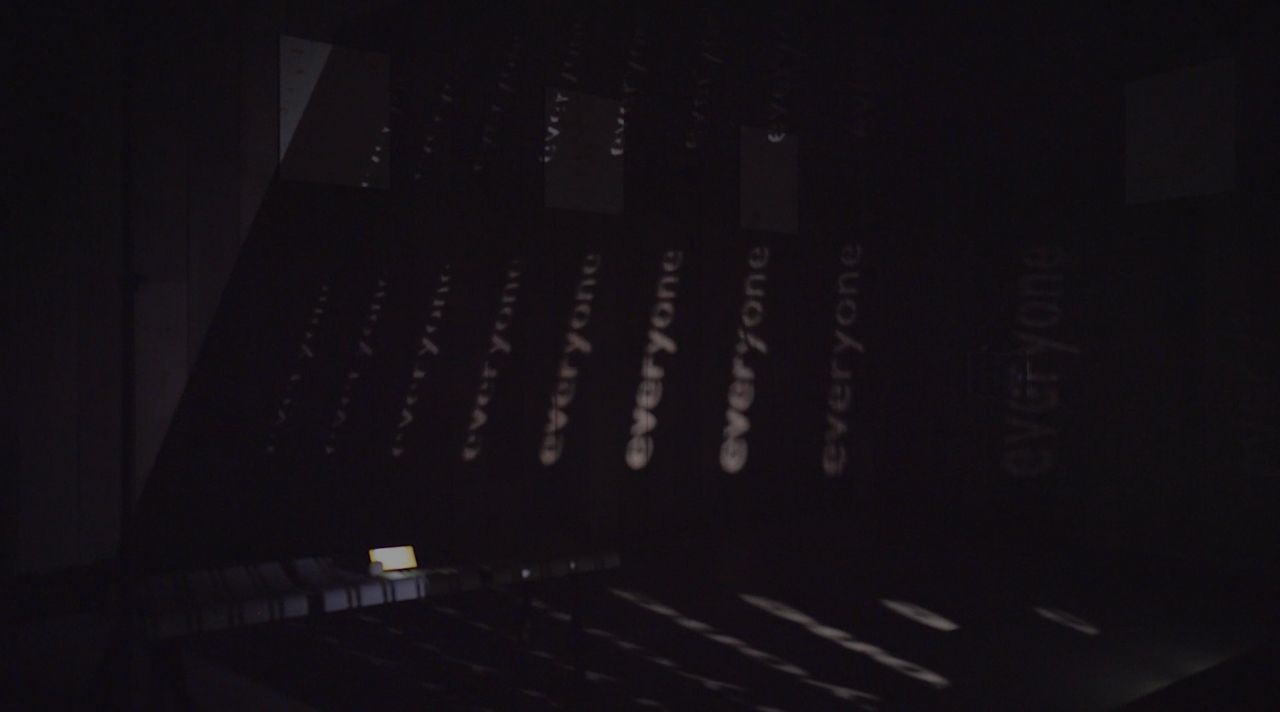

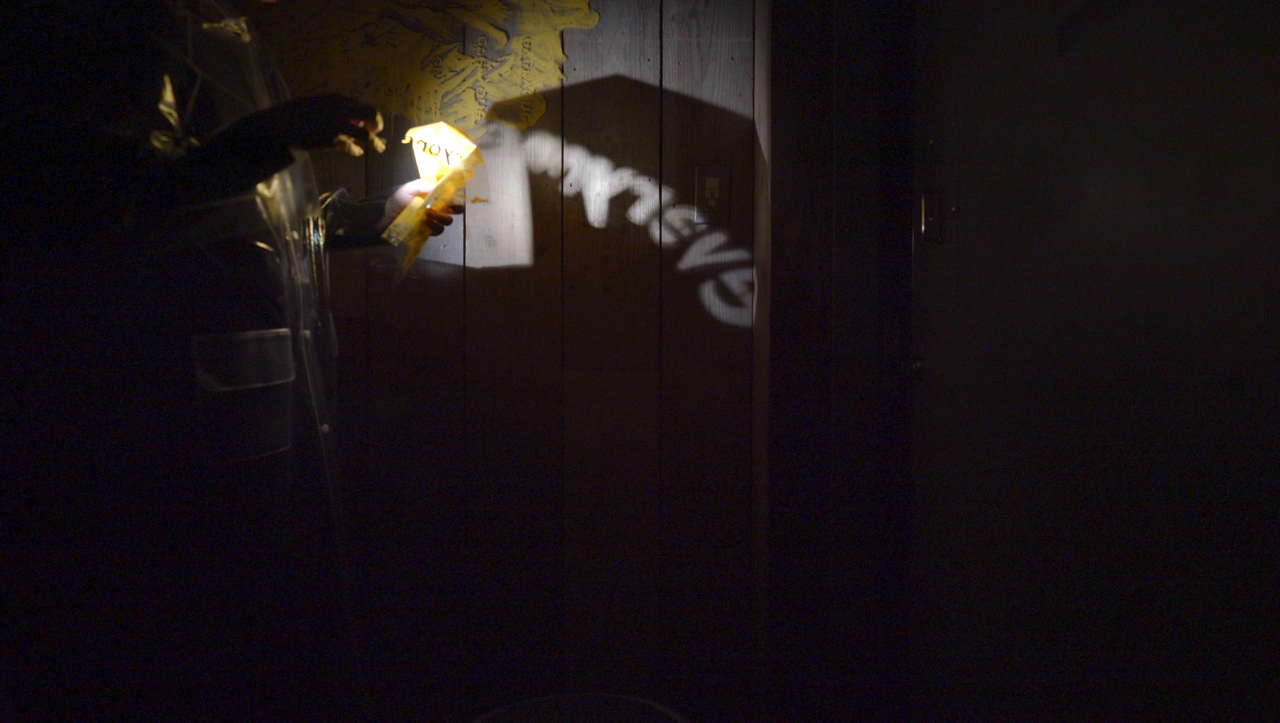

個展「everyone and one」の会期中、暗くしたギャラリー内のインスタレーションに、ベンチと映像(プロジェクション)を加え、透明のレインコートを着た大和が、声と光をつかったパフォーマンスを行なった。▶︎ vimeo(音がでます)

everyone and one

制作: 2023年

会場: Gallery HAM (愛知)

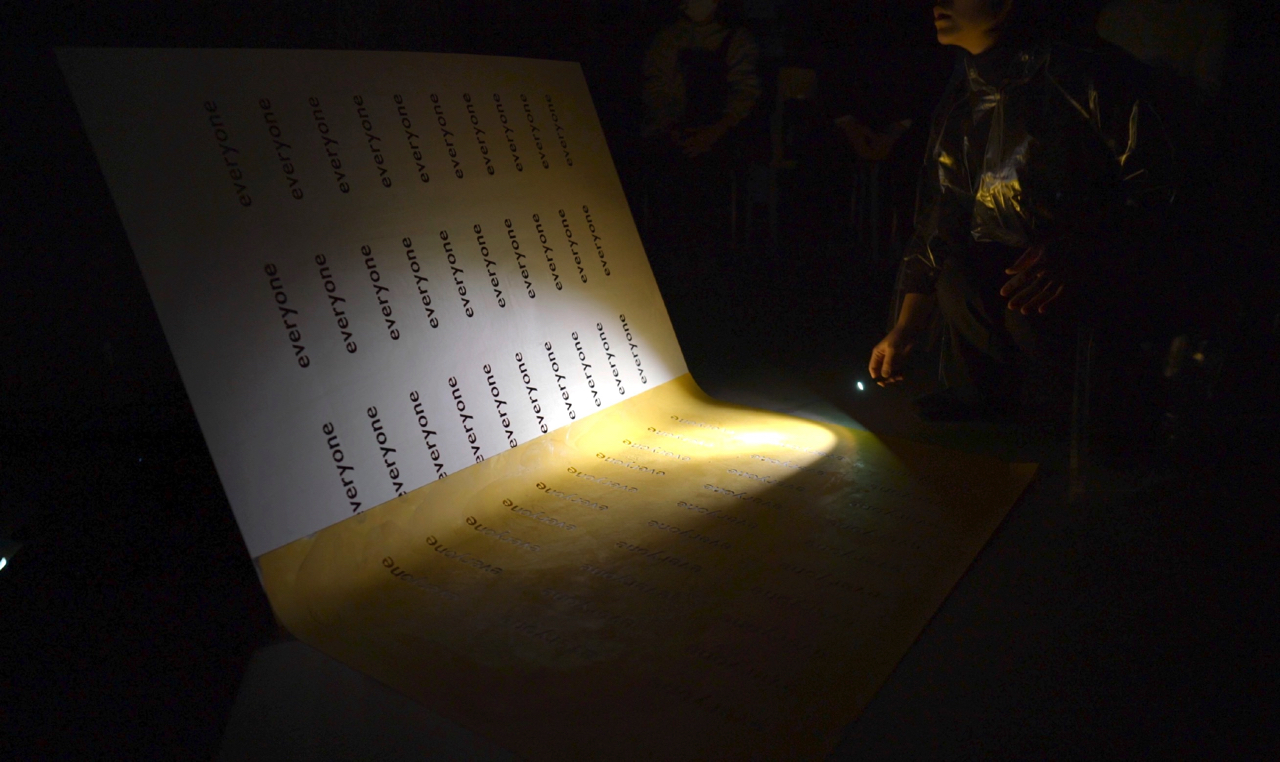

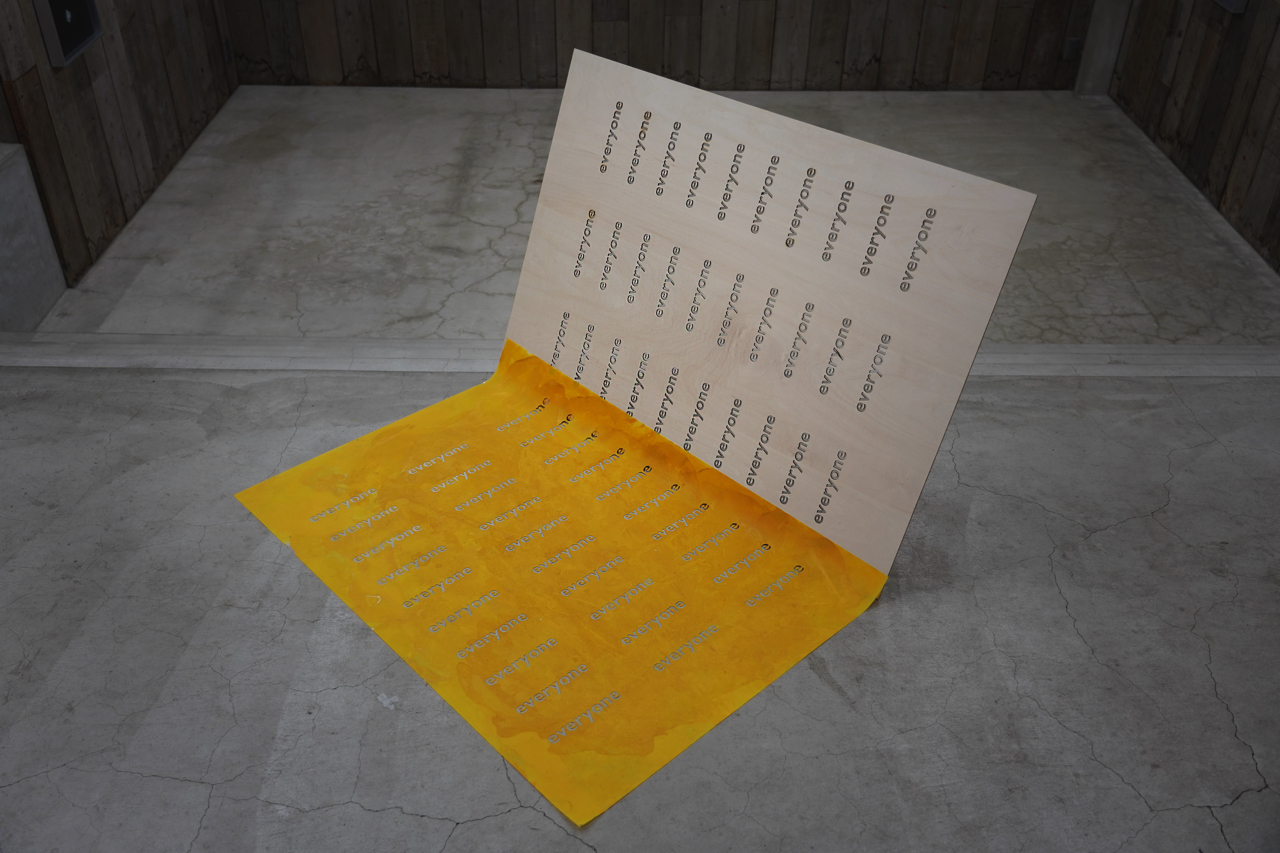

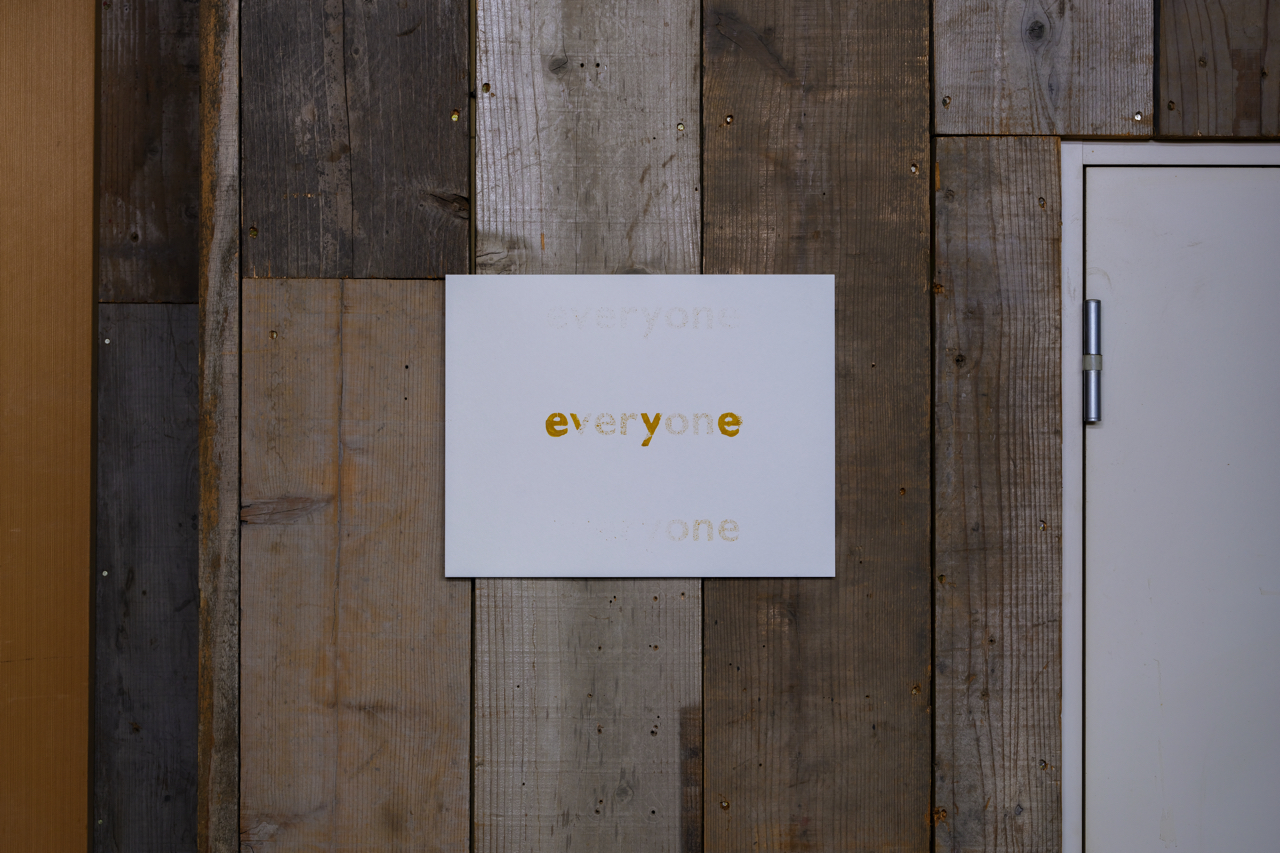

世界人権宣言の広報に使われたポスターと、条文に30回使われる「everyone」という主語(呼びかけ)の言葉、そして卵をモチーフとし、三つの作品によるインスタレーション作品を構成した。

everyoneとeveryone 木材、卵テンペラ、ポリエステルフィルム、ステンレスパイプ

– 当時のポスターと同じ寸法の板と卵テンペラの塗布された透明フィルムがずりさがるように組み合わされる。板とフィルムは、30個の「everyone」の文字がくり抜かれている。

水平の声

– ギャラリー中央に配置された「everyoneとeveryone」のフィルムをステンシルにして、「everyone」に満たない言葉の断片が付着している。9枚の絵の高さは、中央に立った観客の耳の高さに統一されている。

three in one(食料、抗議、画材)」 卵の殻、アクリル絵具

– 床に置かれた卵の殻には穴が空いており、中には細かく砕かれた卵二つ分の殻が入っている。一つの殻を見るとき、三つの殻を見ていることになる。

蜘蛛とeveryone (1948年のビルボードヒットチャートにのせて)

制作 : 2023年

16:9, HD, Sound, Monochrome, 12ʼ02ʼʼ

世界人権宣言は、1948年の12月10日に国連第3回総会(パリ)で採択された。条文で反復される「everyone」の文字を蜘蛛の巣にかけ、その反応を見る映像に、1948年の全米ヒットチャート内の4曲を合わせた。

♪ Perry Como “Rambling Rose”

♪ Dick Haymes “Little White Lies”

♪ Gracie Fields “Now Is the Hour”

♪ Jimmy Wakely (with Mary Ford)”One Has My Name”

Mining for

制作: 2021年

映像(シングルチャンネル、サウンド)11’05”

銅板を鏡として身支度をととのえる女。カメラの顔認識機能をイメージさせる枠が顔に追従しているが、途中から、女が銅板全体を研磨し始め、傷ついた鏡は像を映さなくなる。研磨が続けられ、ふたたび鏡は像を映し出し、女の顔を追ってふたたび枠が現れるが、銅板のゆがみや飛来した小さな虫などに阻まれて、追従は失敗しつづける。

-ステートメント-

A版の縦横比である1:√2は白銀比と呼ばれ、黄金比(およそ1:1.61)とともに、人間が美しいと感じる普遍的な比率とされている。これらの比をつかって、人間の顔のパーツの「理想的」な配置が図解されているのを見たことがあるかもしれない。にっこり微笑む誰かの顔に、線と数字が引かれたイメージは、私にミラーリングを促す。

黄金比や白銀比といった貴金属比には、青銅比(およそ1:3.303)と呼ばれるものもある。銅という金属じたいは、金、白金、銀に次ぐ貴金属に分類されるが、貿易上では鉄、ニッケル、アルミニウム、鉛、亜鉛などとともに卑金属に分類される。貴金属であり卑金属でもある銅。貴さと卑しさを横断するその物質に見入り、気づけば私は指紋をたっぷりとつけている。

マイニングとは 一般的には石油や金などの鉱物を掘り出すための「採掘」を意味し、現代では特に仮想通貨の取引で頻繁に使用される言葉である。赤胴色の鏡を前にして、私はささやかな採掘を始める。