制作: 2023年

16:9, Stereo Sound, colour, 28’54”

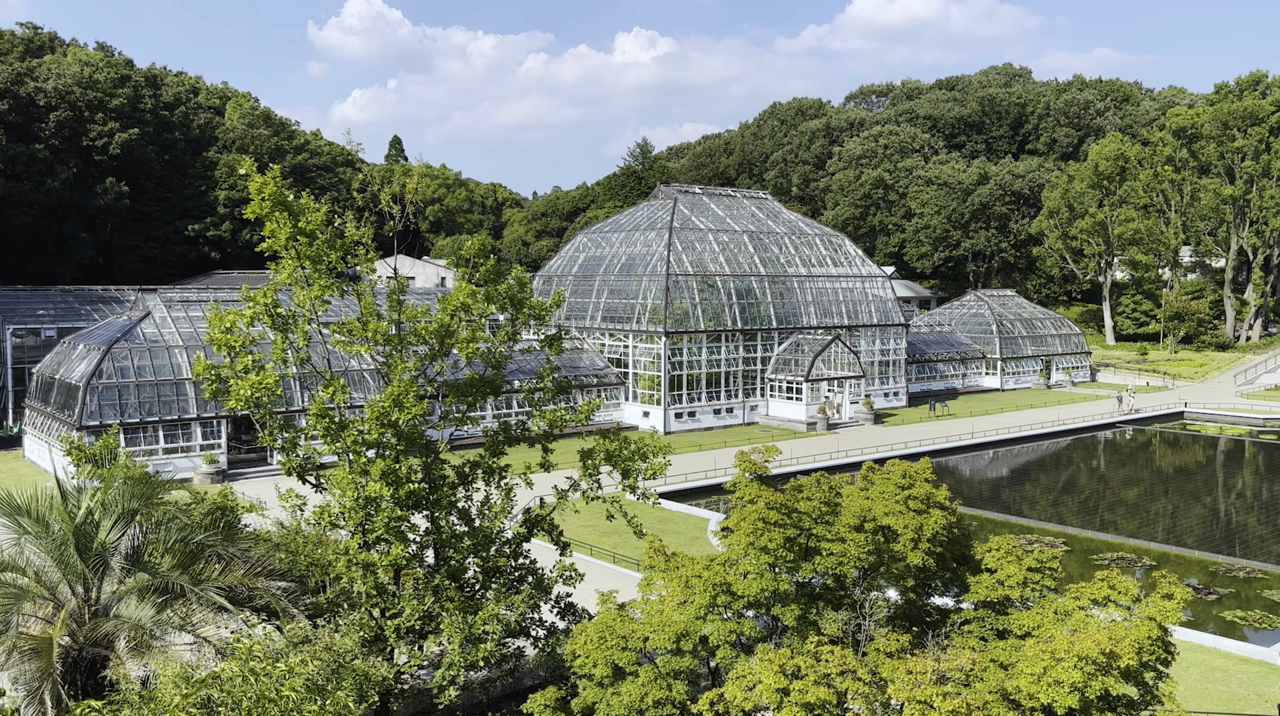

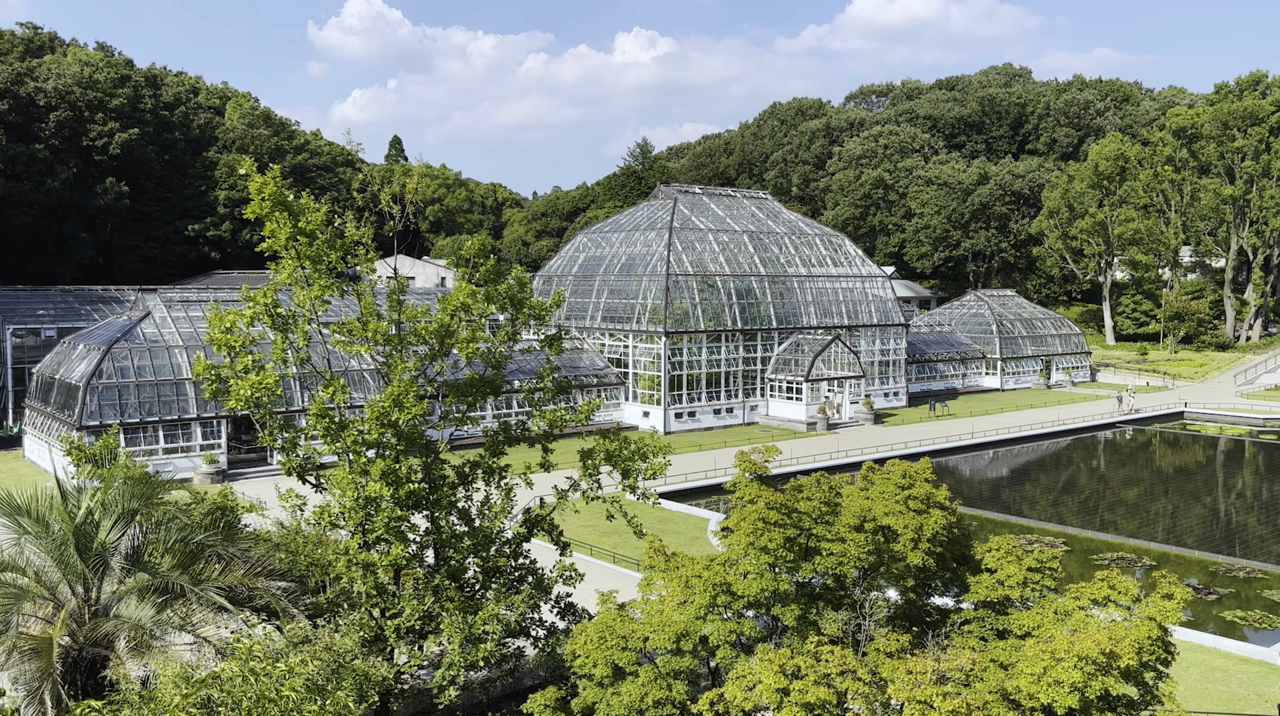

この作品は、「取材者Yの移動」「ヒトが移動させる自然」「地球史上のバクの移動」「木の葉をほおばり、沼地をすすむ」「バクのおひっこし」の5つのチャプターからなる。国内では珍しいバクの化石を起点とし、博物館や動植物園、研究者などへの取材をもとに、古生物のバクから現代のバクまでの「移動」の変遷を辿りながら、現代の人間の移動についても言及するものである。

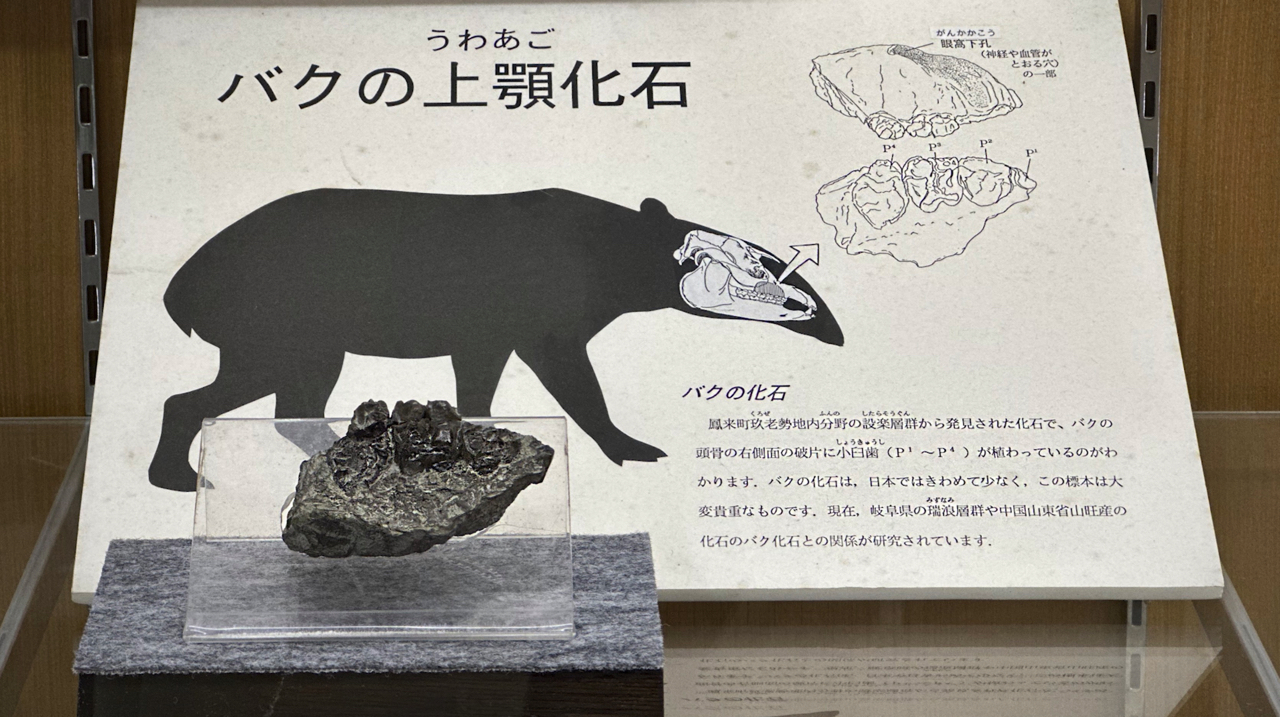

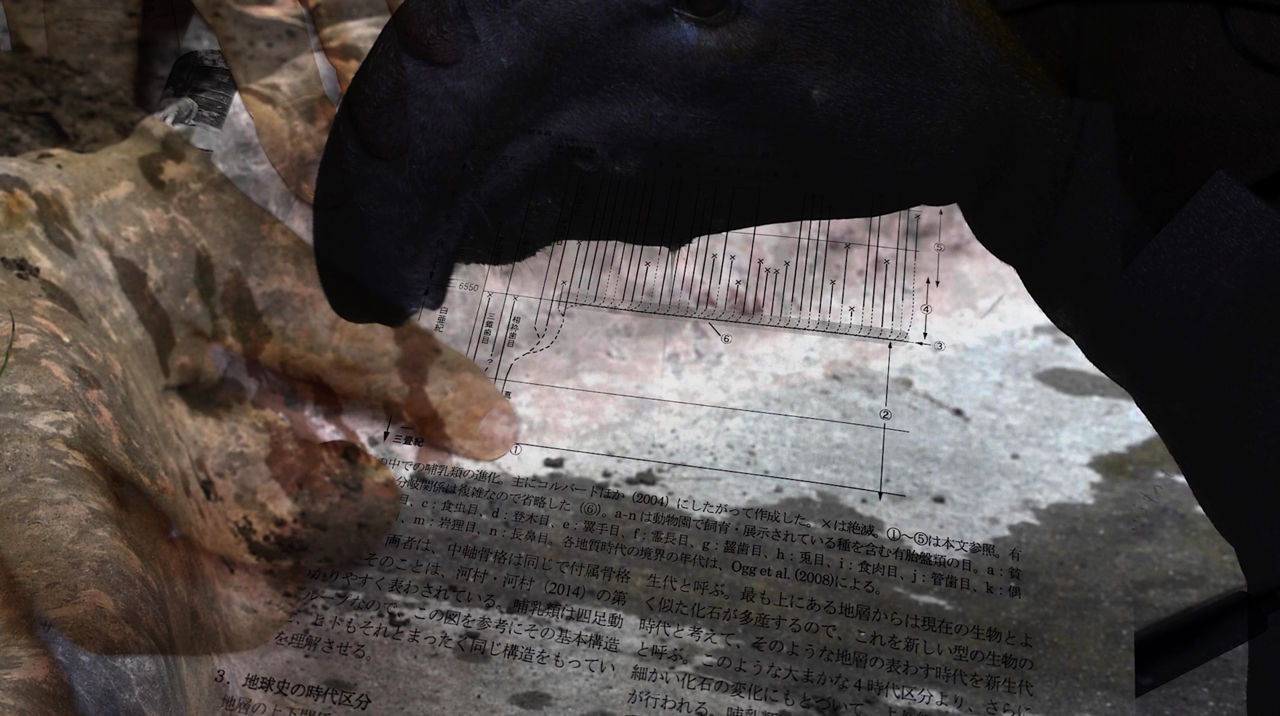

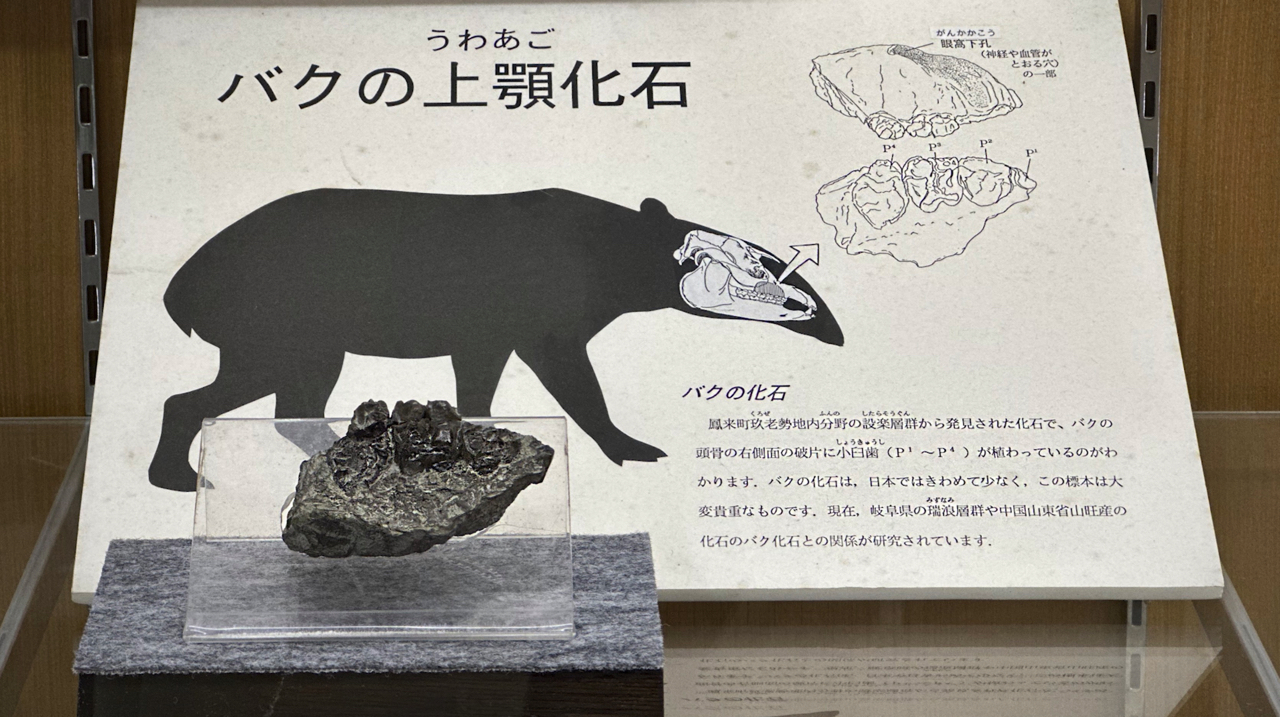

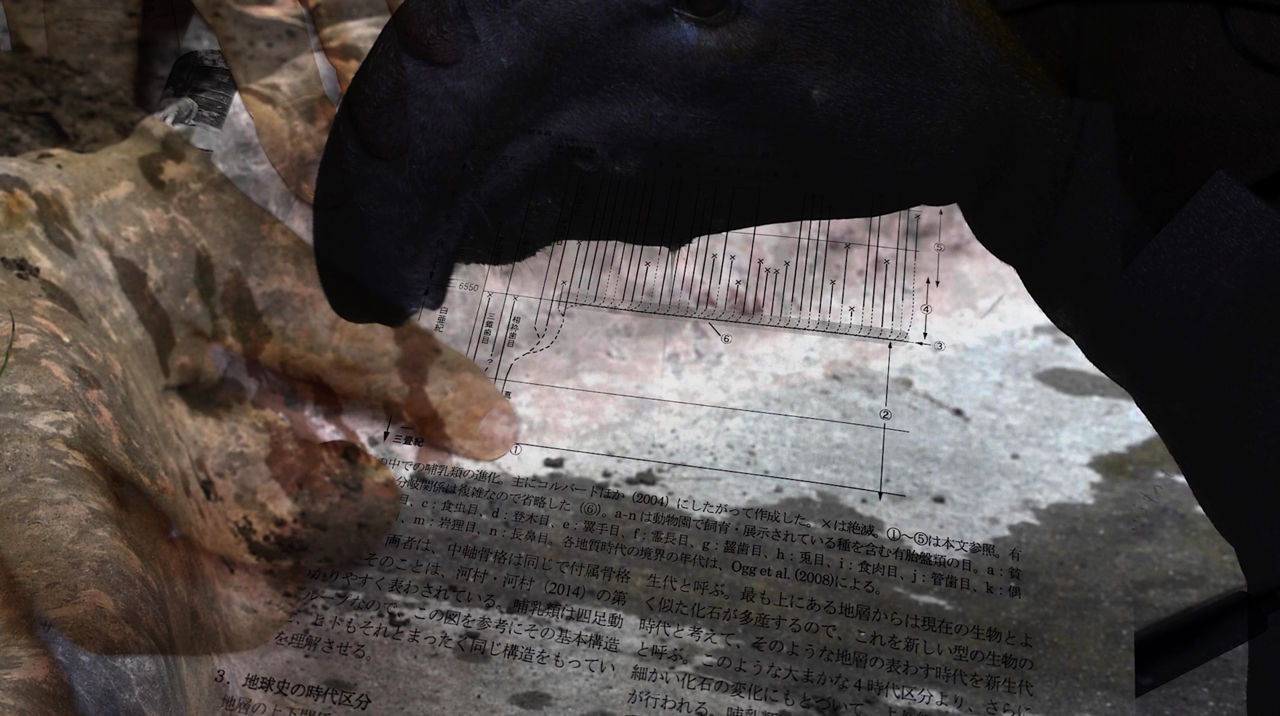

愛知県新城市にある鳳来寺山自然科学博物館には、1600万年前のバクの上あご化石が展示されている。乾き、角がとれ、手のひらにのるほどの小さな存在の断片。この映像作品は、その断片への肉づけによって、バクとの出会いを試みることだといえる。

それは企みから頓挫している。かれらの肉は失われ、時間を遡る道はない。博物館を出発した私の移動はすべて迂回路となる。しかし、その途上で知るのは、かれらが現代にいたるまでにさまざまな移動を重ねてきたことだった。迂回路を撚り合わせる。かれらの歯、足、食べ物、すみかの森と、その体をこえて肉づけがなされる。肉には、この土地に広がっていたかつての自然が含まれ、ずっと遅れてやってきた人間のふるまいも無関係ではない。

協力(敬称略):

加藤貞亨(鳳来寺山自然科学博物館)、

河村善也(愛知教育大学名誉教授、大阪市立自然史博物館外来研究員)、

白石陽. 會田麗. 桜井利花(東武動物公園)、

静岡市立日本平動物園、早川純一

制作 : 2023年

16:9, HD, Sound, Monochrome, 12ʼ02ʼʼ

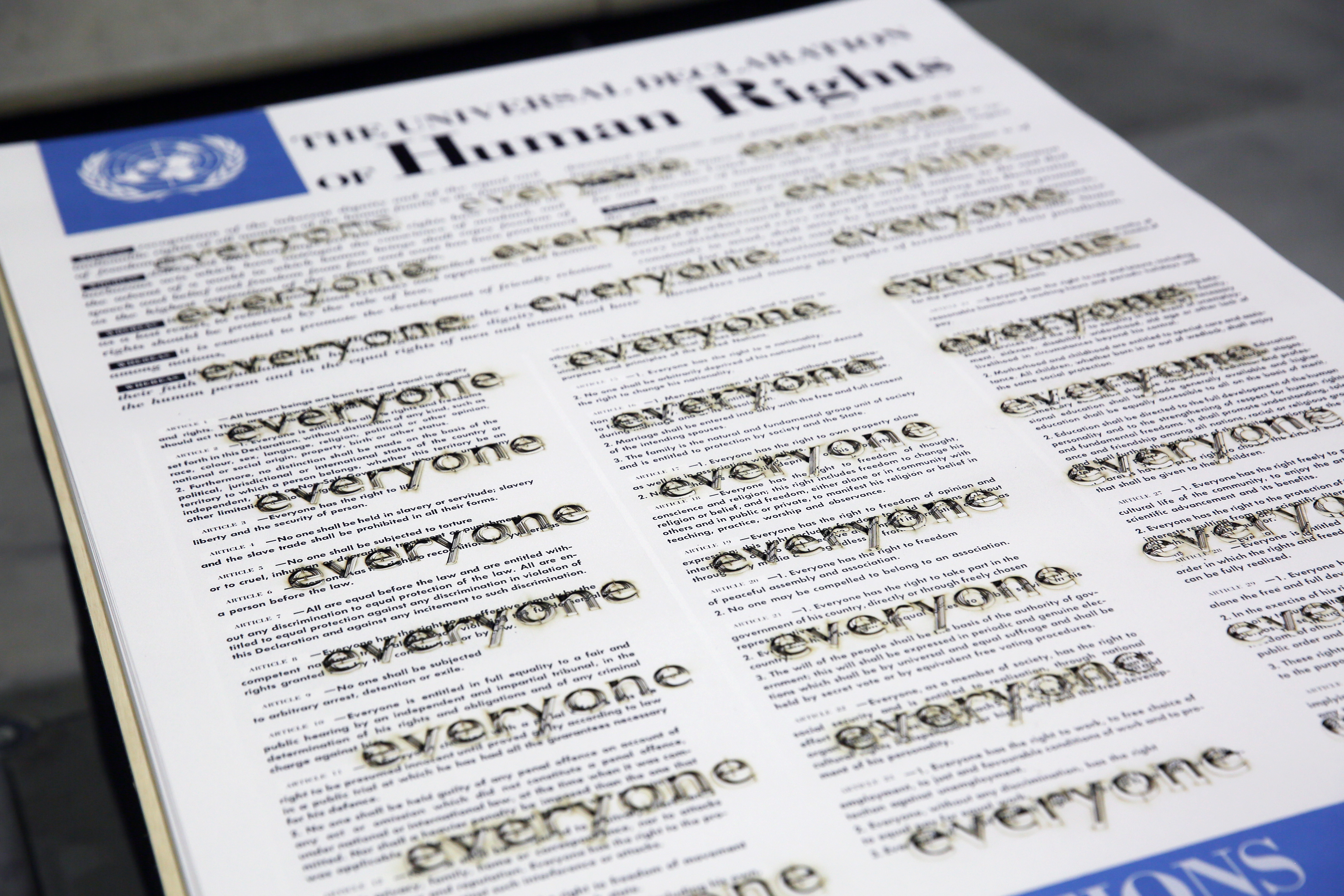

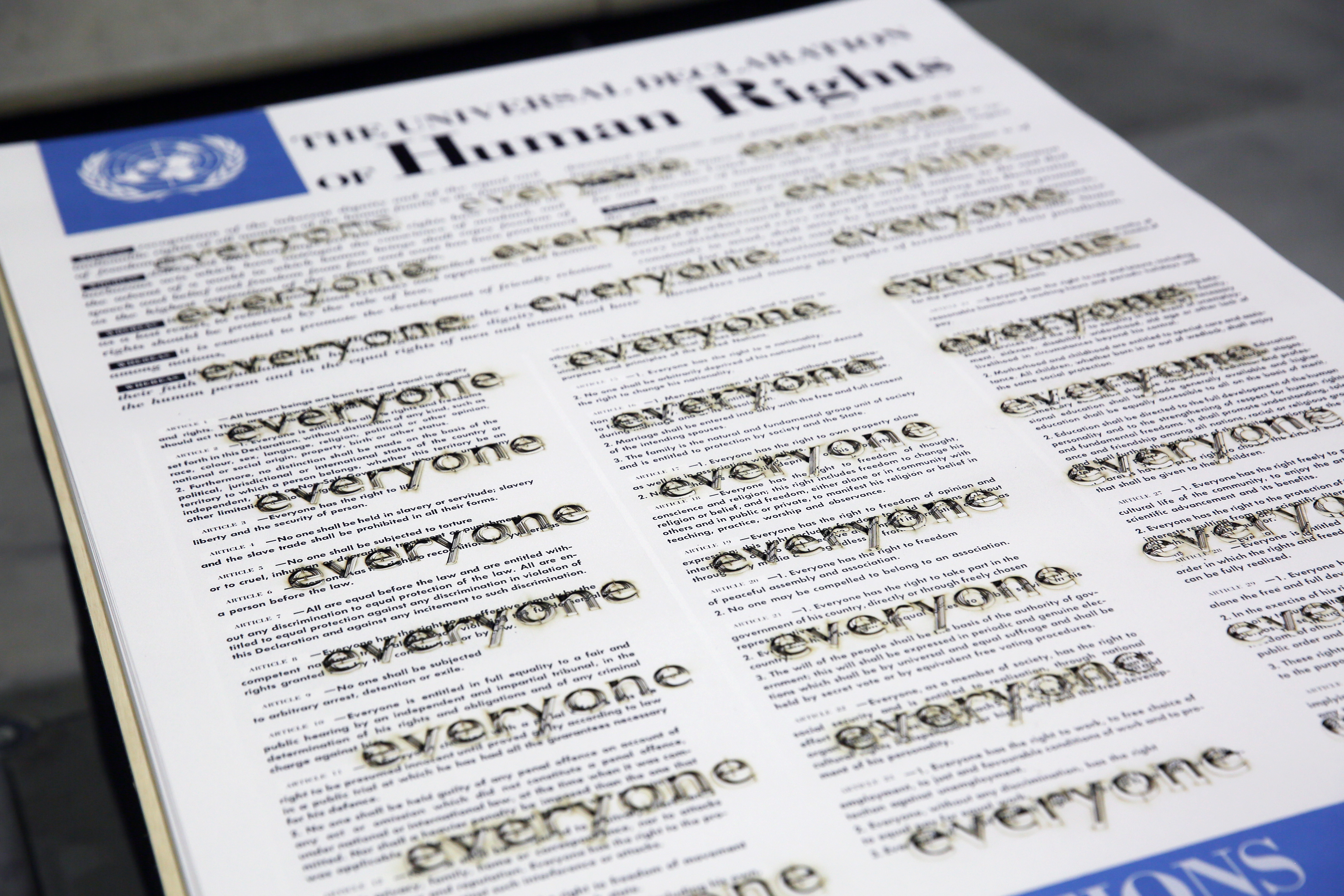

世界人権宣言は、1948年の12月10日に国連第3回総会(パリ)で採択された。条文で反復される「everyone」の文字を蜘蛛の巣にかけ、その反応を見る映像に、1948年の全米ヒットチャート内の4曲を合わせた。

♪ Perry Como “Rambling Rose”

♪ Dick Haymes “Little White Lies”

♪ Gracie Fields “Now Is the Hour”

♪ Jimmy Wakely (with Mary Ford)”One Has My Name”

制作: 2021年

映像(シングルチャンネル、サウンド)11’05”

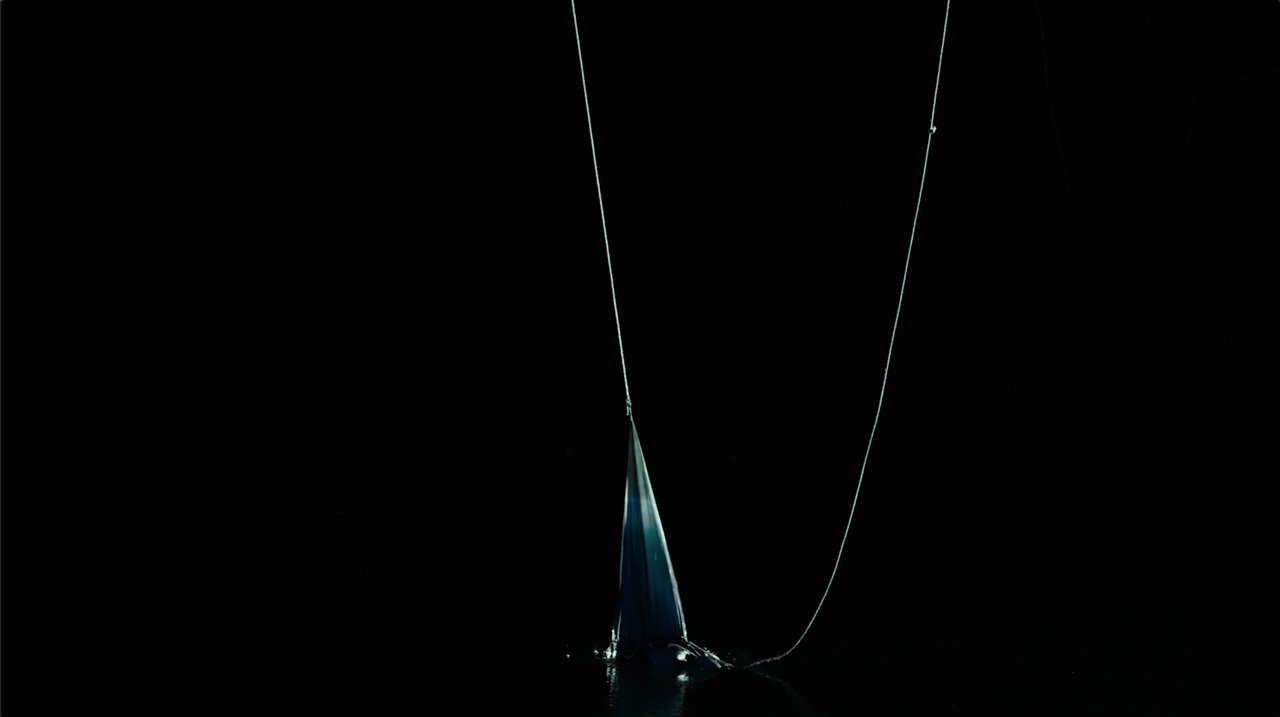

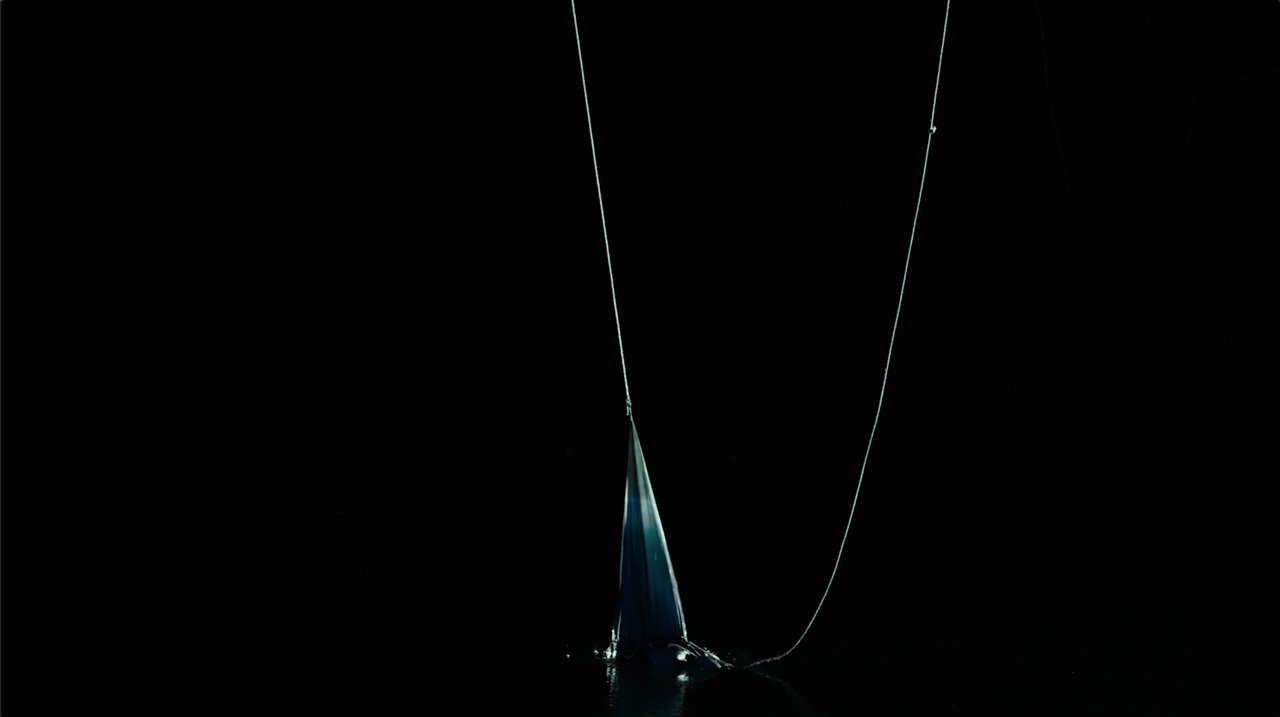

銅板を鏡として身支度をととのえる女。カメラの顔認識機能をイメージさせる枠が顔に追従しているが、途中から、女が銅板全体を研磨し始め、傷ついた鏡は像を映さなくなる。研磨が続けられ、ふたたび鏡は像を映し出し、女の顔を追ってふたたび枠が現れるが、銅板のゆがみや飛来した小さな虫などに阻まれて、追従は失敗しつづける。

-ステートメント-

A版の縦横比である1:√2は白銀比と呼ばれ、黄金比(およそ1:1.61)とともに、人間が美しいと感じる普遍的な比率とされている。これらの比をつかって、人間の顔のパーツの「理想的」な配置が図解されているのを見たことがあるかもしれない。にっこり微笑む誰かの顔に、線と数字が引かれたイメージは、私にミラーリングを促す。

黄金比や白銀比といった貴金属比には、青銅比(およそ1:3.303)と呼ばれるものもある。銅という金属じたいは、金、白金、銀に次ぐ貴金属に分類されるが、貿易上では鉄、ニッケル、アルミニウム、鉛、亜鉛などとともに卑金属に分類される。貴金属であり卑金属でもある銅。貴さと卑しさを横断するその物質に見入り、気づけば私は指紋をたっぷりとつけている。

マイニングとは 一般的には石油や金などの鉱物を掘り出すための「採掘」を意味し、現代では特に仮想通貨の取引で頻繁に使用される言葉である。赤胴色の鏡を前にして、私はささやかな採掘を始める。

制作 : 2020年

16:9, HD, Stereo Sound, colour, 22ʼ06ʼʼ

高知県中部を流れる物部川(ものべがわ)の流域を舞台として、この地域の伝統産業である旗(フラフ)づくりの工房から持ち出された一枚の布の移動と変化を追う作品。共同体の維持のための一つの知恵であったフラフ掲揚の文化を読み替え、川とともに生きる人びとの意識下を染める名づけられない色を、どう表せるかを試みた。

2018年の高知県香美市で滞在制作した「川を染めとる/日次のフラフ」を新たに編集した作品。《RAM PRACTICE 2020 – Online Screening》で公開。

制作 : 2019年

映像(シングルチャンネル, サウンド), ポスター

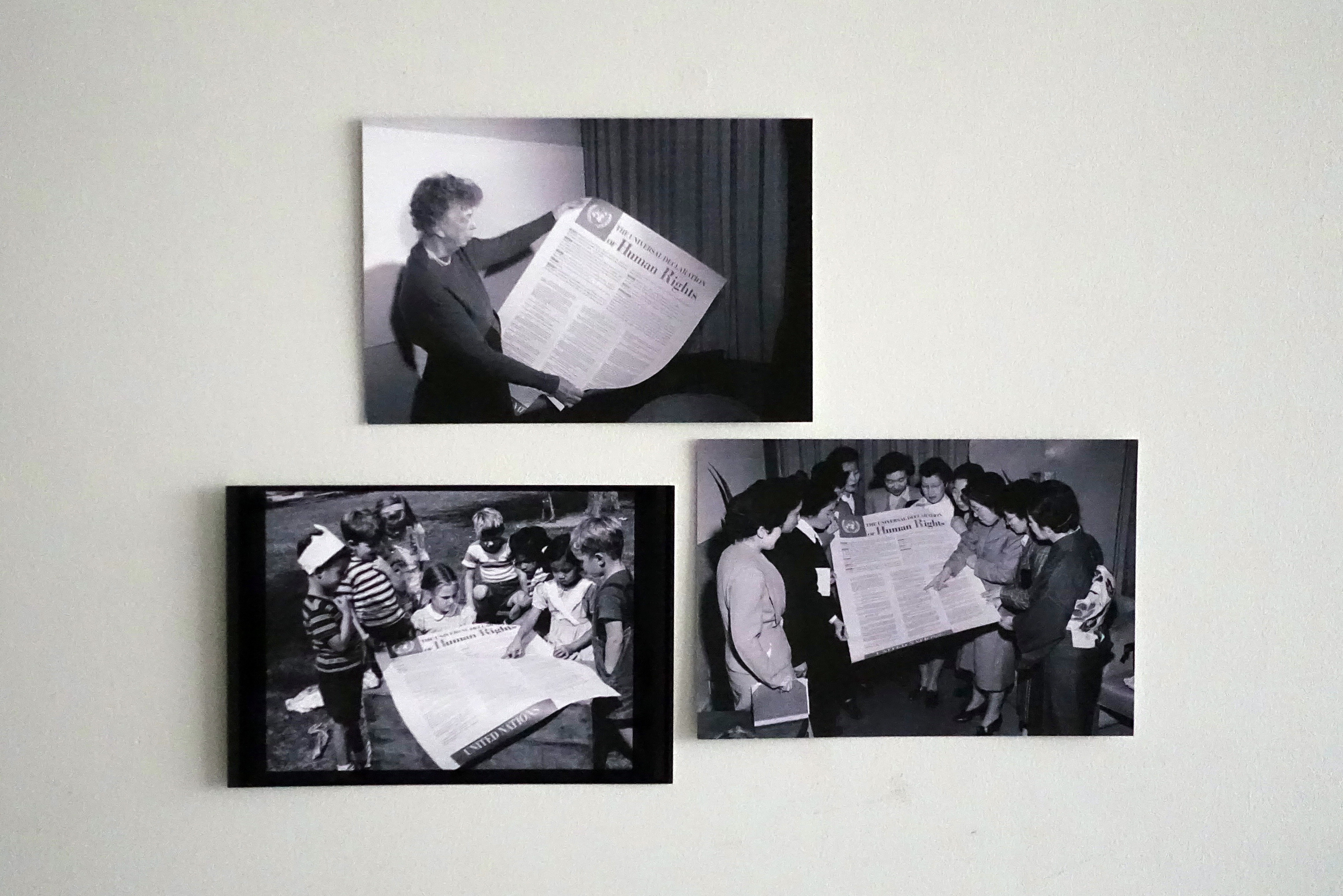

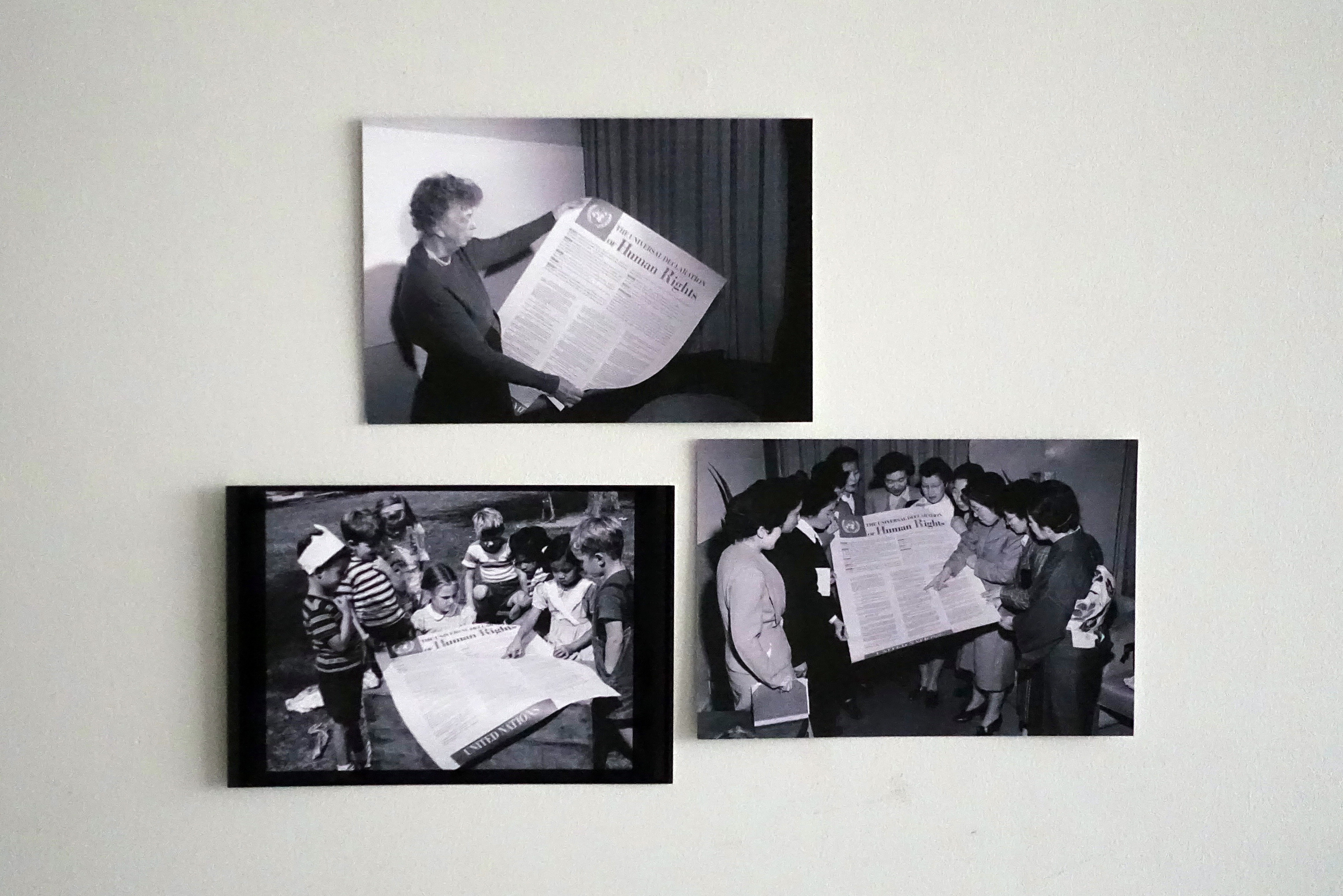

各国の人権侵害を国内問題として放置したことが、第二次世界大戦という悲劇を引き起こしたという深い反省のもと、国際連合によって世界人権宣言が作られた。この宣言は、国や階級単位で区別することなく、世界中の「全ての人間」が、生まれながらにして人権をもっていると、歴史上初めて明文化したことで知られる。宣言文中に頻出する呼びかけの言葉“everyone”、巣上の蜘蛛がどのように反応するかを観察する映像に、作家の発音練習の音声が重なる。展示会場内には、宣言採択と同年の1948年に製作・配布されたポスターの複製が置かれている。当時、宣言が一覧できるこの大判ポスターを広げ、人々が集って読む様子の写真が新聞などのメディアで広められたことに倣い、ポスターは会場を訪れた人が持ち帰れるようになっている。

参照画像: UN Photo 協力: ETC英会話 ▶︎ vimeo

制作: 2019年

映像(シングルチャンネル、サイレンス)、7’13”

制作: 2018年

HD video, sound, 33分38秒

フラフとは、高知県東部で、男児誕生を祝うため、端午の節句に揚げる旗のことである。この時期、民家の庭には柱が立ち、桃太郎や七福神など縁起のよいモチーフとした鮮やかな旗がはためく。地域には、物部川土佐堰から流れる豊富な井水を利用してフラフをつくる染色工房が今も残っている。

私がこの土地に訪れたとき、地元の人々は物部川の思い出、とりわけ川の色について話してくれた。ダムを多くもつこの川は、時代、天候、そして地域に暮らす人間の記憶によって、さまざまな色彩として語られた。

この経験は、一枚の真っ白のフラフが工房を飛び出し、地元の人々の食事や労働、睡眠などの場で使われ、しだいに川の色に染まっていくというイメージを私にもたらした。映像の中で空高く揚げるフラフは、川と共に生きる人々の日常を讃えている。

制作: 2018年

映像 20分30秒

展示会場となった野外炊事場の屋根裏には多くの蜘蛛が巣を張っていた。その巣に保存用インクで浸した切り文字「everyone」をかけ、その反応を見る。「everyone」は世界人権宣言の原文で繰り返される言葉である。展覧会場では、世界人権宣言のテキストの音読作品「発音のレッスンを受ける」「第27条を主語をかえて読む」を聞きながら、この作品を鑑賞する。

制作: 2017年

映像(シングルチャンネル、サウンド)

撮影場所: 愛知県新城市音為川

ベッドシーツ大の布を川で洗って干す女。布の色は、ヨゼフ・アルバースの色彩の研究から引用されている。

空気や時間のなかで、濡れたシーツがしだいに乾いていく様子を通して、色彩を観察する。