制作 : 2017年

映像(シングルチャンネル、無音、7ʼ49ʼʼ)

制作 : 2017年

映像(シングルチャンネル、無音、7ʼ49ʼʼ)

制作: 2017年

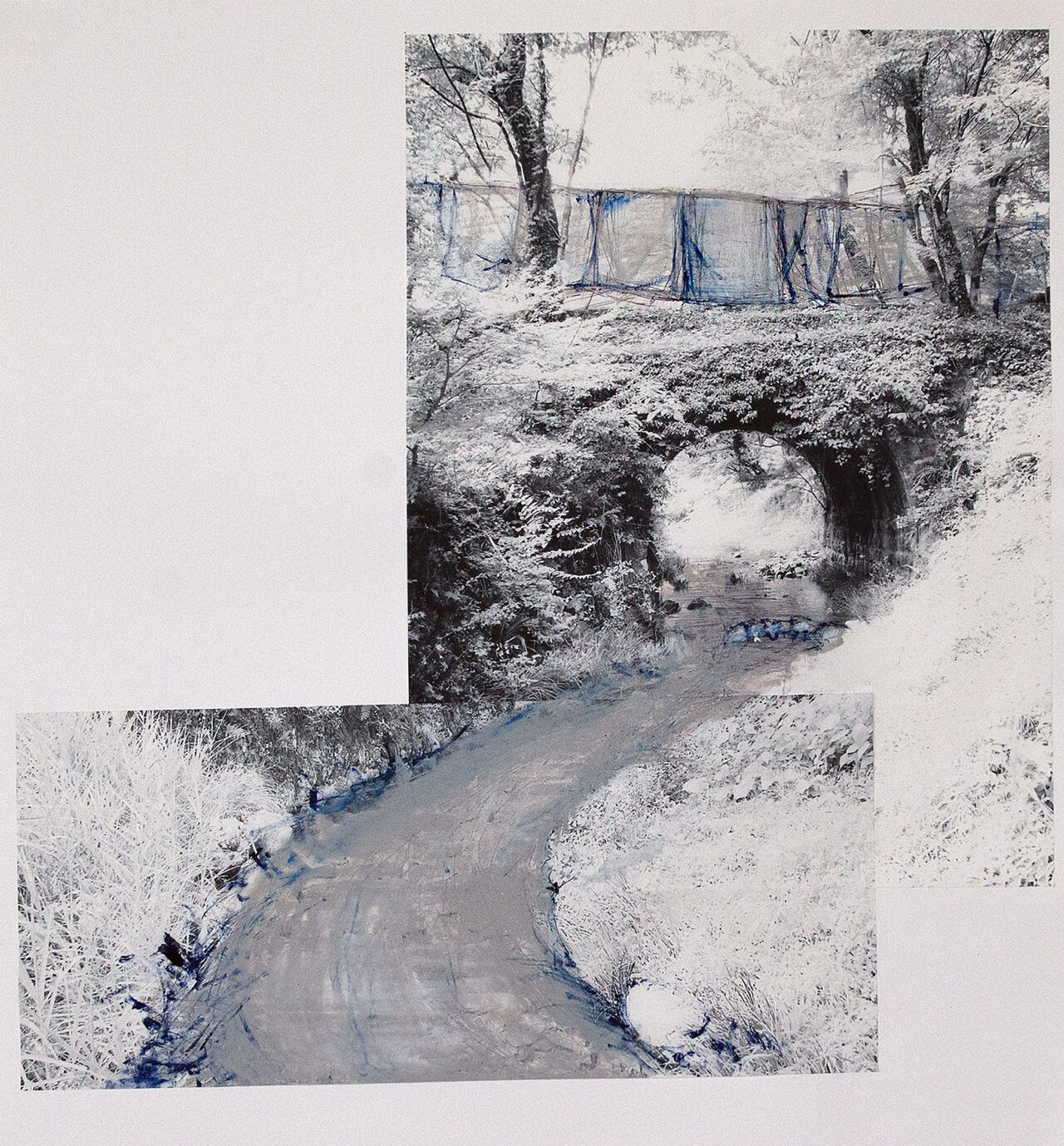

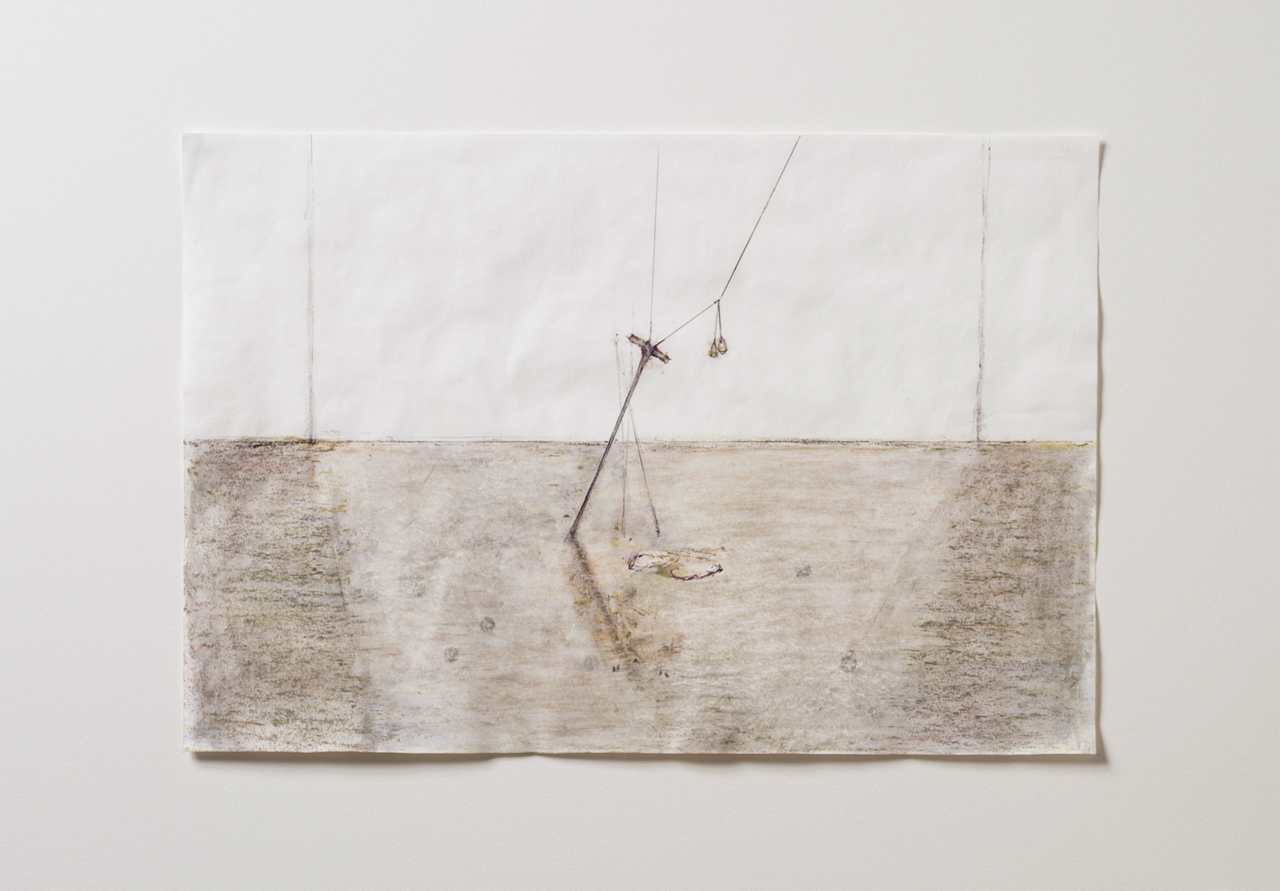

コラージュ、コンテ

音為川でのパフォーマンス作品「アルバースの洗濯」のために描かれたドローイング

制作: 2017年

映像(シングルチャンネル、サウンド)

撮影場所: 愛知県新城市音為川

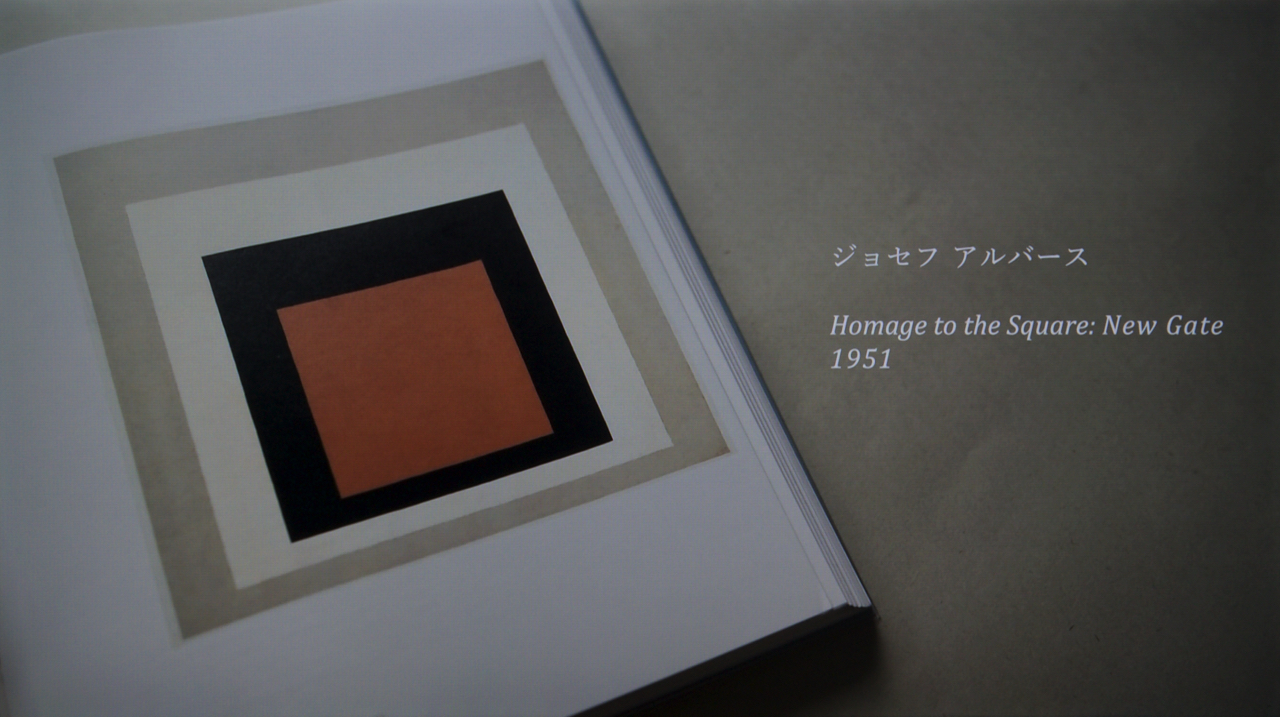

ベッドシーツ大の布を川で洗って干す女。布の色は、ヨゼフ・アルバースの色彩の研究から引用されている。 空気や時間のなかで、濡れたシーツがしだいに乾いていく様子を通して、色彩を観察する。

制作: 2018年

映像(2チャンネル、サウンド)、ブドウの蔓、ハンカチ11’05”

<ステートメント>子どもはだいたい一歳前後から言葉を覚え、話し始めるという。左側の壁に映し出された映像のなかの10人の子どもたちは、時々、ぶどうを頬張りながら、何かを発見したり、まわりのひとの口真似をしたり、自分に注意を惹きつけたりするために、声を発する。すると右側の映像のなかで、ひとが紫色のハンカチを干す。ビルの屋上でいっぱいに吊るされたハンカチは風に揺さぶられ、あるいは自ら暴れているかのように、強くはためく。

初めてDungeonを訪れたとき、天井が低い展示空間に立って、ぶどう棚の下にいるような感覚を覚えた。そこで生ったぶどうが、遠く離れた場所の子供たちのもとに巡り、そこで発せられる言葉は、ぶどうの皮のように吐き出され、また見知らぬ遠くの屋上で、濡れたハンカチとして干され、そこに吹きぬく風によって地下室に戻ってくる。そんな妄想の一巡を、世界の分類をほかの誰かに預けない為のひとつの小さな抵抗として提示する。

※当時1歳前後のお子さんとそのご両親に、撮影でご協力いただきました。

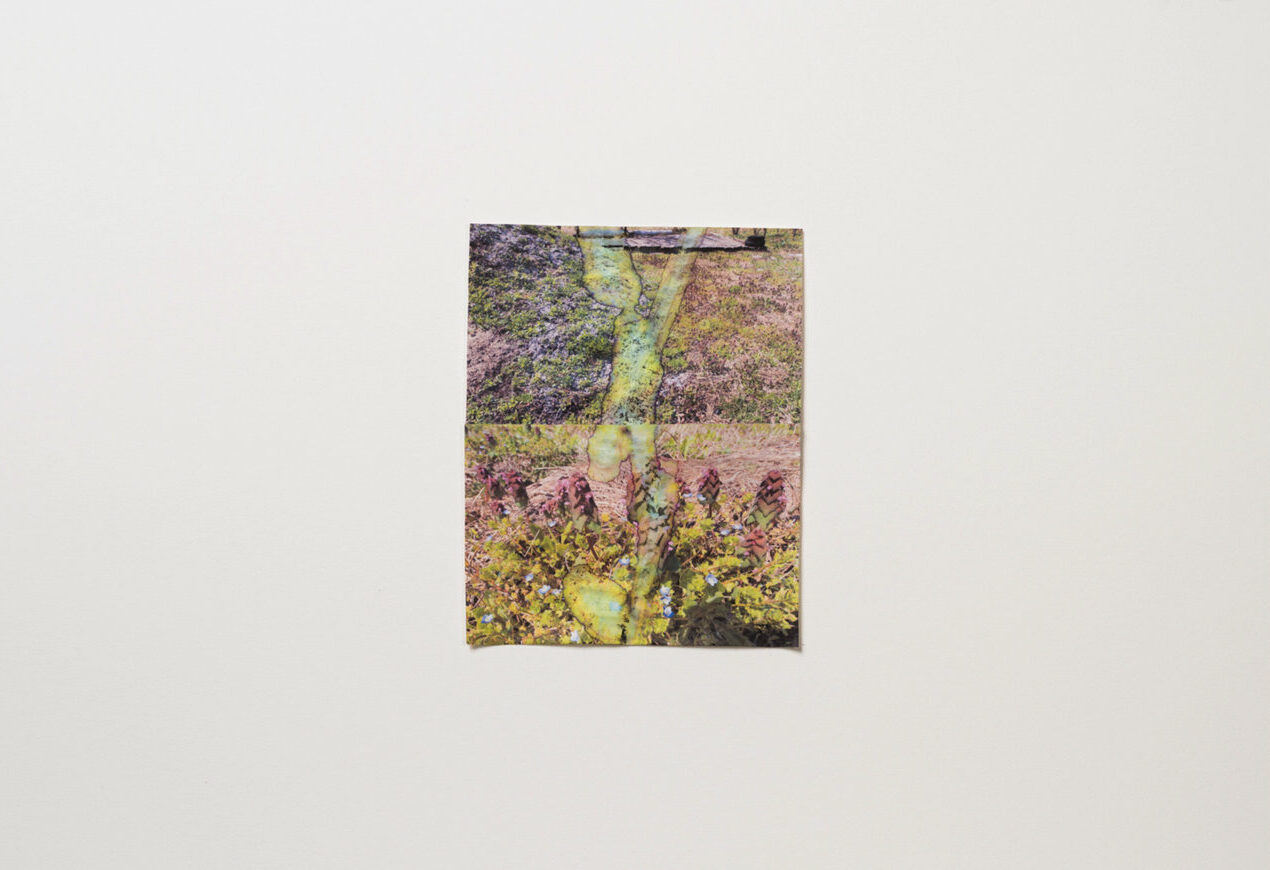

制作: 2015年

インクジェットプリント

撮影場所: 愛知県新城市 鳳来寺山

昭和10年6月の夜、鳳来寺山中でNHK名古屋放送局の人々は大きな集音器を闇夜に向けていた。その晩の実況放送がきっかけで、それまで仏法僧という鳥によるものだと信じられてきた鳴き声は、別の鳥-コノハズクの鳴き声であることが明らかになり、鳥類学史上大きな出来事となった。

現在、鳳来寺山では聴かれなくなったが、かつてこの山に響いていたコノハズクの声は特別な美しさをもっていた。それは、この山の地形や、頂付近にそびえる「鏡岩」と呼ばれる松脂岩のガラス質の成分が、その声を反響させ、絶妙な倍音を生み出していたためだと言われている。

作品は、もともとの聴く対象や聴かせる対象を欠き、時代や時間のすれ違うものたちから構成され、かつて山中で聴こえていた音への想像を促す。

※「見ることのかたわら」出展作品

会場では、昭和10年6月当時のラジオ放送の録音(岡田孝一氏所蔵)を流した。

▲installation view

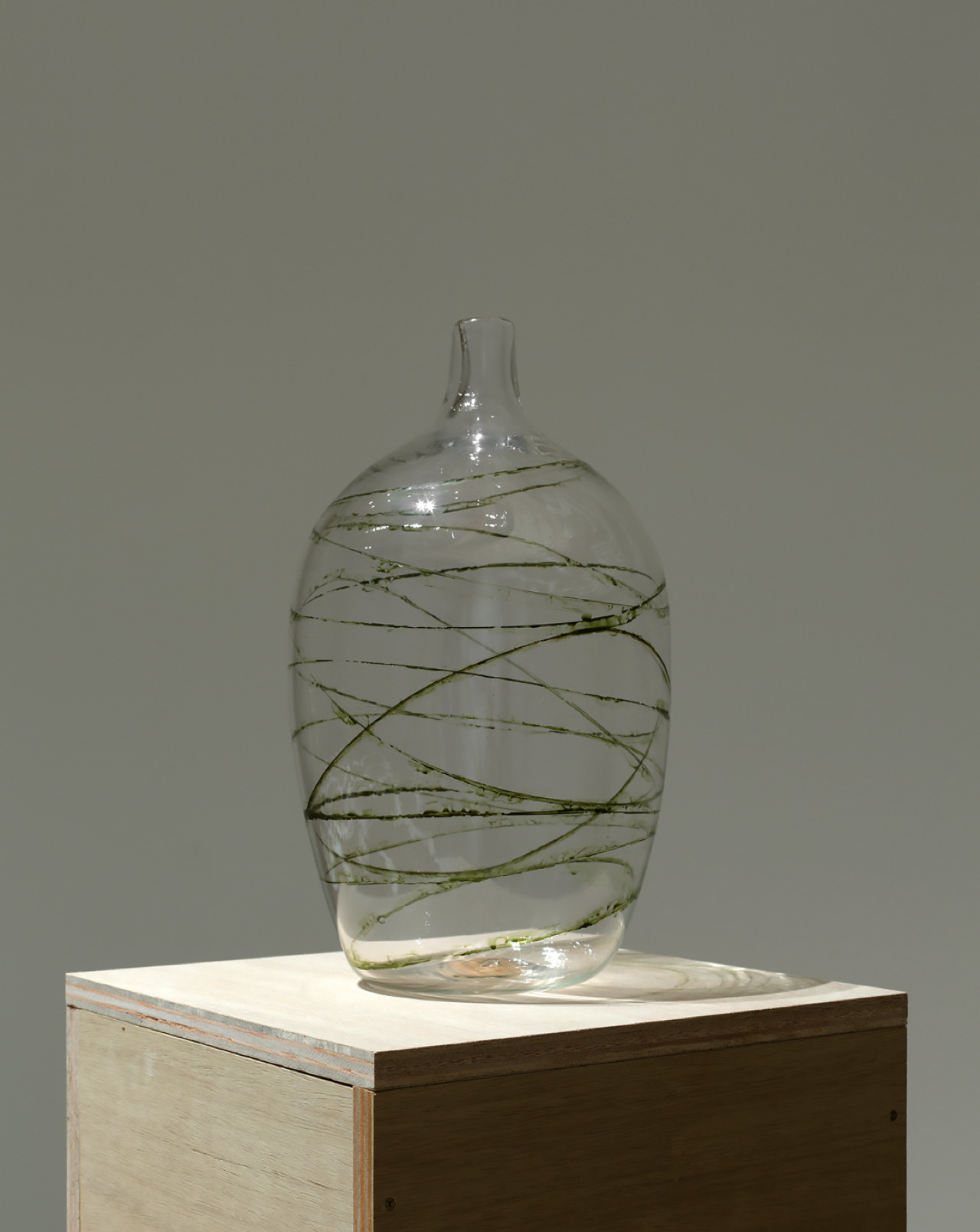

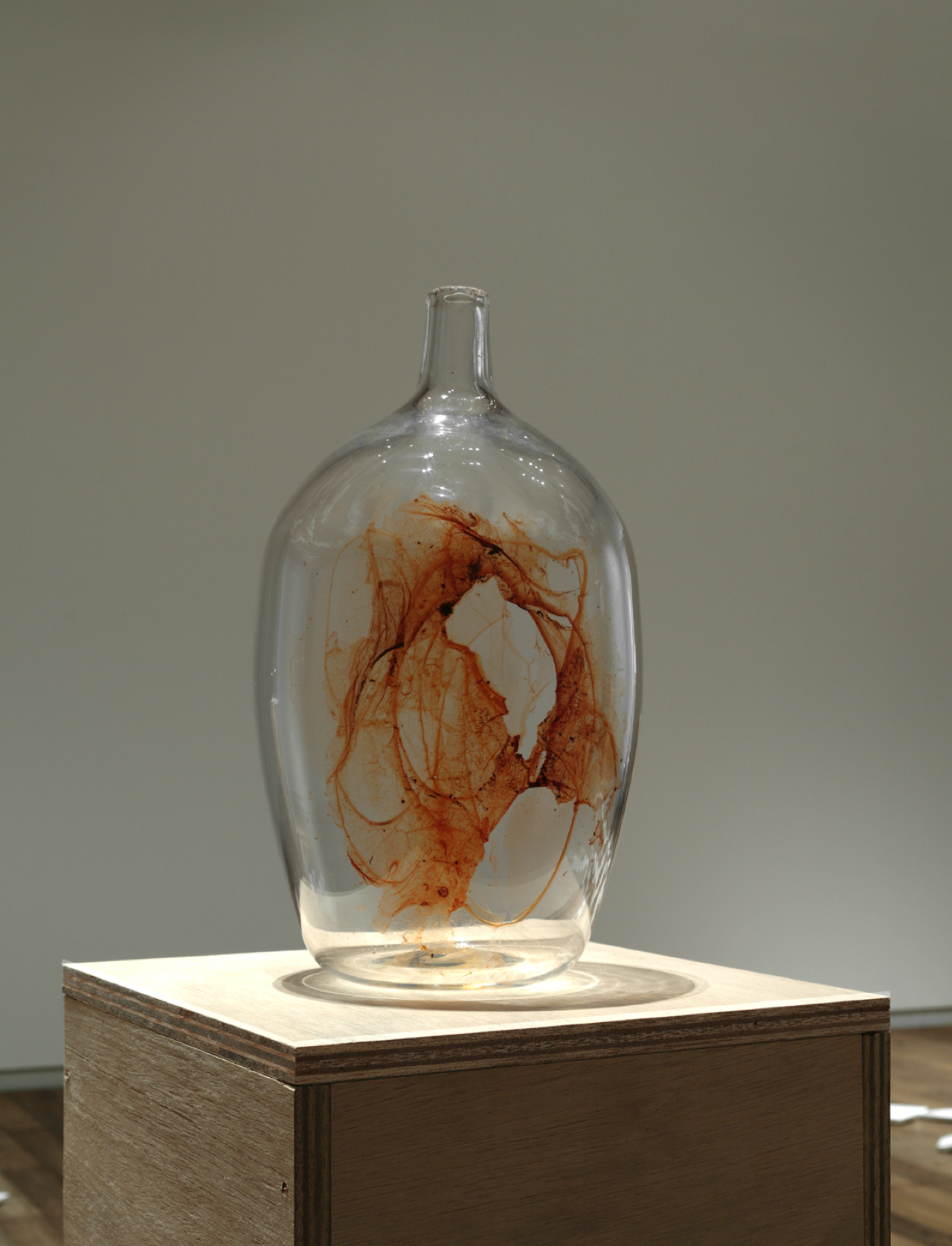

制作: 2014年

手吹きガラス瓶、インク、

アクリル絵具、顔料等

サイズ: 約23×h40cm

人の膨張した胃袋くらいの大きさのガラス瓶。その内側と外側に、色の輪滲みをつくる。

撮影: 椎木静寧

制作: 2014年

逗子アートサイト出展作品

会場: 蘆花記念公園(神奈川)

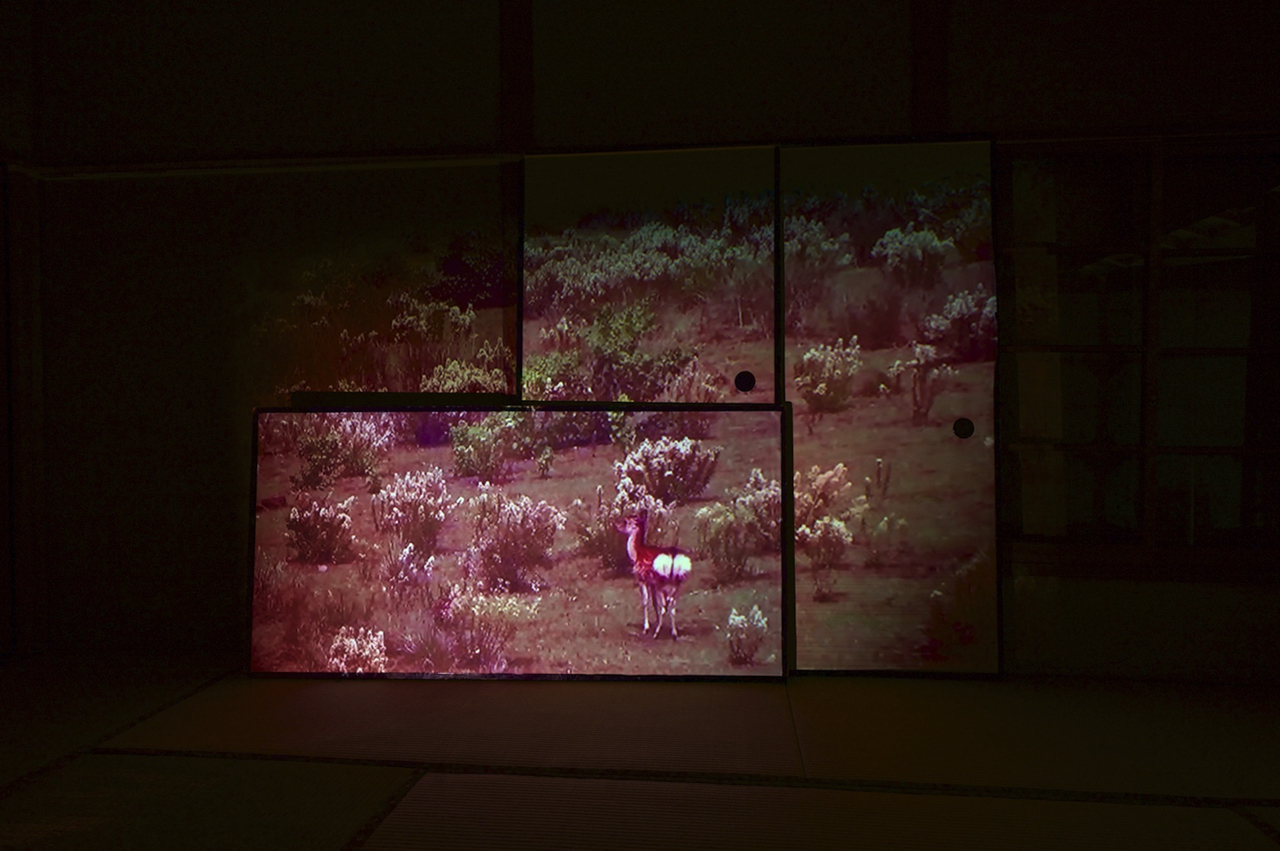

外界を反射する壁が、部屋に斜めに立つ。その壁の中央に空いた裂け目を覗くと鹿の群れの映像が見える。建物の裏手から続く山道は、長柄桜山古墳群に通じており、この古墳と同じ四世紀に作られたとされる奈良県の若草山(鶯塚古墳)周辺に生息するのが、映像内の鹿の群れである。

制作: 2019年

場所: 栃木県日光市

協力: 中村喬(空間設計室)

石山智子、早川純一

制作: 2013年

紙、パステル、ペン

アクリル絵具、木の実など

撮影: 表恒匡

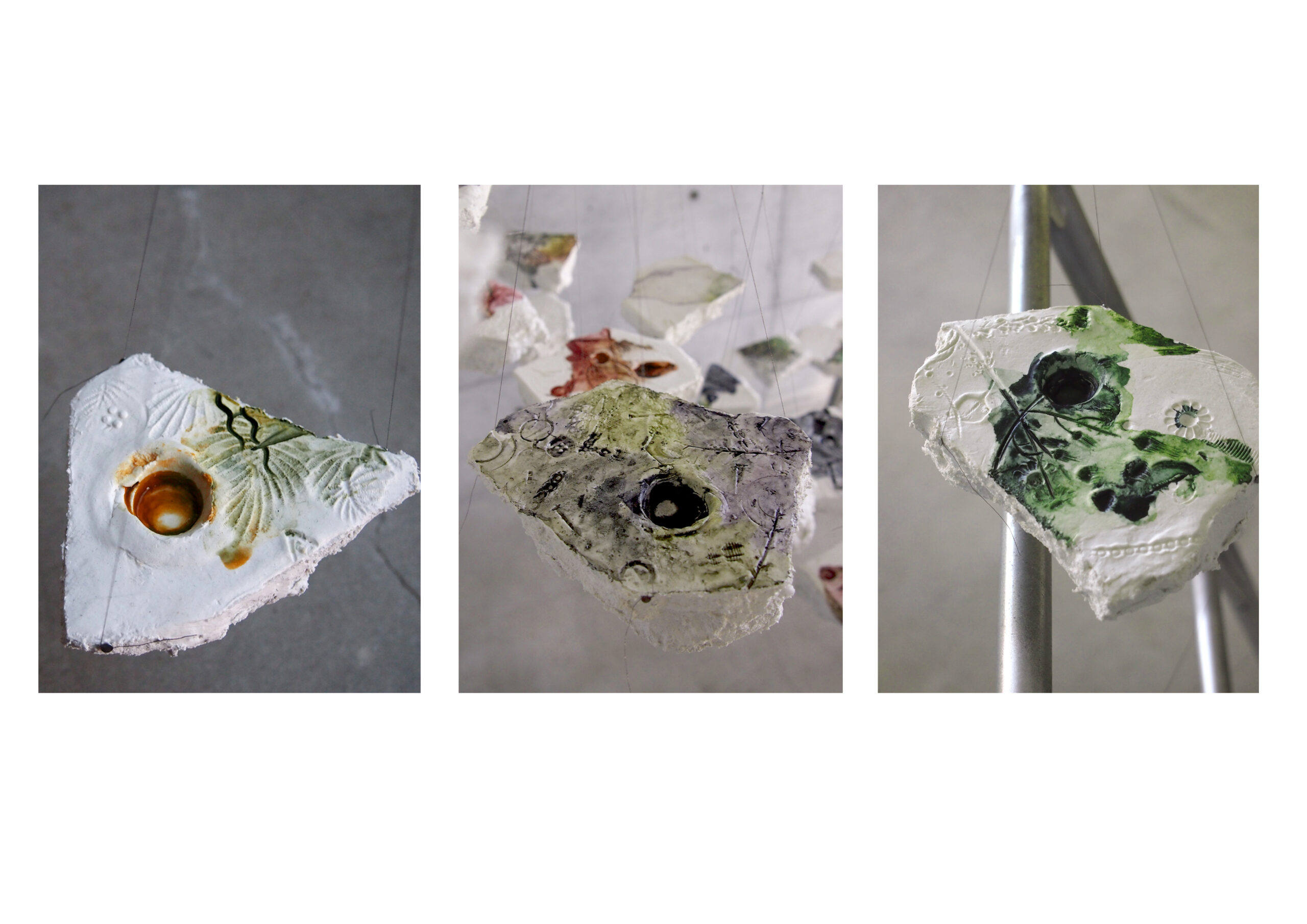

制作: 2013、2014年

生物図鑑15「杖、新しい小径」乙庭ギャラリー(群馬)、2013年、撮影: 早川純一

「柄、杖、新しい小径」同時代ギャラリー(京都)、2014年、撮影: 表恒匡